子宫内膜癌是发生于子宫内膜的上皮性恶性肿瘤,是绝经后女性最常见的妇科恶性肿瘤。其典型症状包括异常子宫出血、阴道排液、下腹疼痛等。近年来,随着人口老龄化加剧和生活方式的改变,全球子宫内膜癌发病率呈上升趋势。

2020 年子宫内膜癌全球新发病例约 41.7 万,死亡病例约 9.7 万 [1]。发达国家发病率显著高于发展中国家,北美、欧洲(如美国、加拿大、北欧国家)发病率最高。过去 30 年,全球子宫内膜癌发病率增长约 60%,主要与肥胖率上升、雌激素暴露增加及筛查普及相关。年轻女性(小于40岁)发病率虽低,但近年因肥胖和代谢综合征年轻化,病例数有所增加。

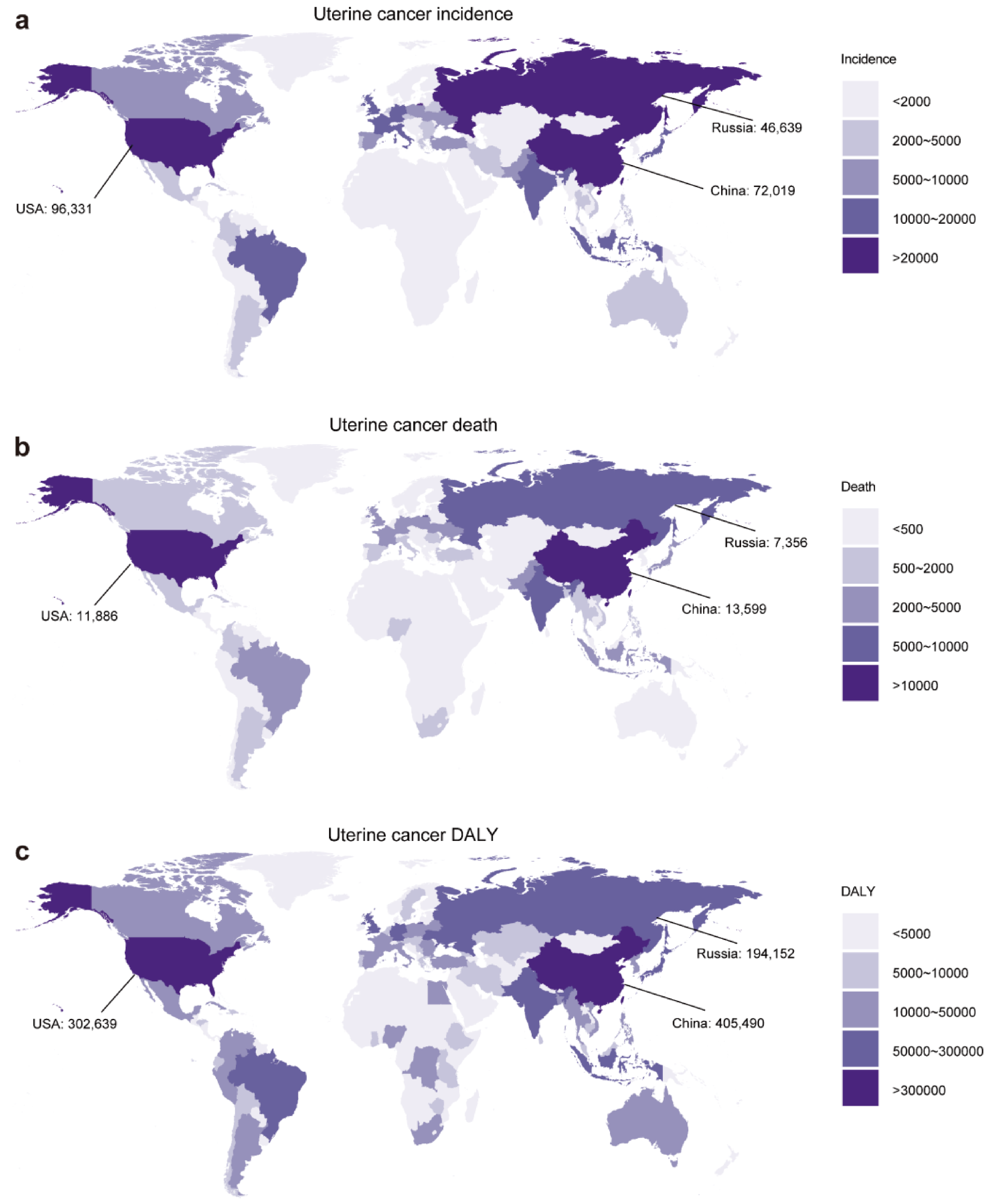

图1.2021年子宫癌发病率、死亡和伤残调整生命年(DALYs)的全球分布。A.子宫癌发病率。B.子宫癌死亡率。C.子宫癌DALYs [2]。

中国子宫内膜癌发病率居女性生殖系统肿瘤第二位(仅次于宫颈癌),2022 年国家癌症中心数据显示,新发病例约 7.77 万,死亡病例约 1.35 万 [3]。子宫内膜癌的早期筛查和规范治疗对改善预后至关重要。

子宫内膜癌(Endometrial Cancer)是发生于子宫内膜上皮细胞的恶性肿瘤,属于女性生殖系统常见癌症之一。其典型特征是子宫内膜细胞异常增殖并突破基底膜,形成侵袭性病灶。根据世界卫生组织(WHO)分类,子宫内膜癌主要为腺癌,约占所有病例的 90% 以上,其余为少见类型如浆液性癌、透明细胞癌等。该疾病高发于绝经后女性(平均诊断年龄 60 岁),但年轻女性(尤其肥胖或多囊卵巢综合征患者)也可能患病。

1、组织学分类

子宫内膜样腺癌:最常见,占70%-80%,与雌激素刺激有关,分为分化好的、中等和差的。

浆液性腺癌:发病率占1.1%-10%,具有高度侵袭性。

透明细胞癌:发病率占1%-5.5%,由透明细胞组成。

黏液性腺癌:较为少见,恶性程度不高,预后较好。

鳞状细胞癌:极少见,需排除宫颈鳞癌才能诊断。

混合性癌:包含两种或两种以上的组织类型,恶性程度和预后取决于主要成分。

未分化癌:癌细胞形态和分化程度极低,预后较差。

2、分子分型

POLE超突变型:具有致病性POLE突变,预后较好。

高度微卫星不稳定型(MSI-H):与错配修复缺陷(dMMR)相关。

低拷贝型:常涉及PTEN、PIK3CA、ARID1A和KRAS基因改变。

高拷贝型:常涉及TP53基因突变。

3、FIGO分期(2023版)

I期:肿瘤局限于子宫体。

IA期:肿瘤局限于子宫内膜或侵犯小于50%的肌层。

IB期:肿瘤侵犯≥50%的肌层。

II期:肿瘤侵犯宫颈间质,但未超出子宫体。

III期:肿瘤超出子宫体,但未超出盆腔。

IIIA期:肿瘤侵犯至穹窿或附件。

IIIB期:肿瘤侵犯至阴道。

IIIC1期:肿瘤转移至盆腔或腹主动脉旁淋巴结。

IIIC2期:肿瘤转移至锁骨上淋巴结。

IV期:肿瘤超出盆腔。

IVA期:肿瘤侵犯膀胱或直肠。

IVB期:肿瘤有远处转移。

子宫内膜癌的症状因疾病阶段和类型而异,早期症状可能不明显,进展期和晚期症状较为典型:

1、早期症状

异常子宫出血:

绝经后出血:最常见症状(占 90% 以上),表现为点滴状或持续性出血。

月经异常:非经期出血、经量增多或经期延长(常见于年轻患者)。

阴道排液:少量浆液性或血性分泌物,合并感染时可呈脓性、有异味。

2、进展期症状

疼痛:肿瘤侵犯子宫肌层或宫颈时,可能出现下腹隐痛或性交痛。若肿瘤压迫神经或盆腔组织,可引发腰骶部酸痛。

盆腔包块:部分患者可触及增大的子宫或附件区肿块。

3、晚期症状

全身症状:体重下降、乏力、贫血(长期出血导致)。

转移相关症状:

淋巴转移:腹股沟或锁骨上淋巴结肿大。

远处转移:肺转移(咳嗽、咯血)、肝转移(黄疸)、骨转移(骨痛)。

压迫症状:肿瘤侵犯膀胱或直肠时,可出现尿频、尿急、便秘或排尿困难。

【局部并发症】

感染:肿瘤坏死或合并宫腔积脓时,可引发发热、恶臭分泌物。

宫腔积血 / 积脓:多见于晚期患者,导致子宫增大、疼痛。

【转移相关并发症】

淋巴转移:盆腔淋巴结肿大压迫输尿管,可能导致肾积水。

血行转移:肺、肝、骨转移引发相应器官功能障碍(如呼吸困难、肝衰竭)。

【代谢并发症】

恶病质:晚期患者因肿瘤消耗出现严重消瘦、营养不良。

【治疗相关并发症】

手术并发症:出血、感染、肠粘连。

放化疗并发症:放射性肠炎、骨髓抑制、卵巢功能损伤。

子宫内膜癌的诊断需结合临床表现、影像学检查、病理学评估及分子检测,早期诊断对改善预后至关重要。

(一)临床表现与初步评估

1、典型症状

异常子宫出血:绝经后出血(>90%病例)或绝经前月经紊乱(经期延长、经量增多)。

阴道排液:血性、浆液性或脓性分泌物。

下腹疼痛/胀满感:晚期可能出现(肿瘤压迫或转移)。

2、体征

子宫增大(触诊或超声发现)、宫颈分泌物异常,晚期可有贫血或恶病质表现。

3、高危人群筛查

重点人群:肥胖(BMI≥30)、糖尿病、林奇综合征家族史、长期无孕激素拮抗的雌激素暴露者。

筛查建议:高危人群每年行 经阴道超声 + 子宫内膜活检(尤其绝经后子宫内膜厚度≥4mm需警惕)。

(二)影像学检查

1、经阴道超声(TVS)

核心作用:评估子宫内膜厚度、肌层浸润深度及卵巢占位。

优势与局限:无创、便捷,敏感度>90%(绝经后女性)。

2、增强MRI

核心作用:明确肿瘤范围、肌层浸润深度及淋巴结转移。

优势与局限:分辨率高,对手术分期准确性>85%。

3、CT扫描

核心作用:评估远处转移(肺、肝、腹膜)及淋巴结肿大。

优势与局限:对骨转移敏感,但软组织分辨率低于MRI。

4、PET-CT

核心作用:检测全身转移灶及术后复发(尤其Ⅱ型癌)。

优势与局限:对微小病灶敏感性有限,费用较高。

(三)病理学诊断(金标准)

1、子宫内膜活检

操作:门诊宫腔吸引术(Pipelle活检)或分段诊刮(D&C)。

适用:初筛异常出血者,确诊率约90%~95%。

注意:活检阴性但持续出血需重复或行宫腔镜检查。

2、宫腔镜检查

优势:直视下定位可疑病灶并精准活检,减少漏诊(尤其局灶性病变)。

适用:TVS或活检结果不明确、可疑宫腔占位。

3、术后病理评估

关键参数:肿瘤类型(Ⅰ型/Ⅱ型)、分化程度(G1-G3)、肌层浸润深度、淋巴结转移、脉管侵犯。

(四)实验室检测

1、肿瘤标志物

CA125:升高提示晚期或转移(特异性低,需结合影像)。

HE4:联合CA125提高诊断准确性(尤其浆液性癌)。

2、遗传学检测

林奇综合征筛查:免疫组化检测错配修复蛋白(MLH1、MSH2等),异常者行基因测序(MSH2、MSH6突变)。

BRCA1/2检测:浆液性癌患者可能受益于PARP抑制剂治疗。

(五)新兴检测技术

1、液体活检

循环肿瘤DNA(ctDNA):监测术后微小残留病灶(MRD)及早期复发。

外泌体检测:研究阶段,可能用于无创诊断。

2、分子影像

靶向PET探针:如FRα靶向显像(针对浆液性癌)。

子宫内膜癌的病因复杂,涉及激素失衡、代谢异常、遗传变异及环境因素等多方面相互作用,主要分为雌激素依赖型(Ⅰ型)和非雌激素依赖型(Ⅱ型)两大类。

(一)雌激素长期暴露(Ⅰ型癌主因)

1、内源性雌激素过多

无排卵性疾病:如多囊卵巢综合征(PCOS)、功能性卵巢肿瘤,导致雌激素持续分泌而无孕激素拮抗。

肥胖相关:脂肪组织中芳香化酶将雄激素转化为雌激素,升高循环雌激素水平。

晚绝经(>55岁):月经周期延长,雌激素累积暴露时间增加。

2、外源性雌激素影响

绝经后激素替代治疗(HRT):仅用雌激素(无孕激素)增加风险3~8倍。

他莫昔芬(乳腺癌治疗药):具有弱雌激素样作用,长期使用风险升高2~3倍。

(二)代谢综合征相关因素

1、肥胖(BMI≥30)

机制:脂肪组织分泌炎性因子(如IL-6、TNF-α)及雌激素,促进子宫内膜增生。

风险:肥胖女性患病风险为正常体重者的3~4倍。

2、糖尿病与胰岛素抵抗

高胰岛素血症:胰岛素促进子宫内膜细胞增殖,抑制凋亡。

风险:糖尿病患者风险增加2倍,尤其是Ⅱ型糖尿病。

3、高血压

可能与血管内皮损伤及慢性炎症相关,协同增加癌变风险。

(三)遗传与基因突变

1、林奇综合征(Lynch Syndrome)

机制:错配修复基因(MLH1、MSH2、MSH6、PMS2)突变,导致DNA复制错误累积。

风险:终身患子宫内膜癌风险达40%~60%,占遗传性病例的80%。

2、其他遗传易感基因

PTEN突变(Cowden综合征):增加Ⅰ型癌风险。

TP53突变:与Ⅱ型浆液性癌密切相关。

BRCA1/2突变:可能与浆液性癌风险相关(证据弱于卵巢癌)。

3、分子通路异常

PI3K/AKT/mTOR通路激活:常见于Ⅰ型癌,促进细胞增殖。

p53通路失活:导致基因组不稳定,常见于Ⅱ型癌。

(四)其他危险因素

1、生育与月经史

未生育:排卵次数多,雌激素暴露时间长,风险增加2~3倍。

初潮早/绝经晚:延长雌激素作用时间。

2、慢性炎症与感染

子宫内膜异位症:局部炎症微环境可能促进癌变。

HPV感染:少数研究提示关联,但证据不足。

3、环境与生活方式

高脂饮食:促进肥胖及代谢异常。

环境内分泌干扰物:双酚A(BPA)、邻苯二甲酸盐可能干扰激素平衡。

鼻咽癌(Nasopharyngeal Carcinoma, NPC)的分子生物学致病机制是一个多因素、多步骤的过程,涉及EB病毒(Epstein-Barr Virus, EBV)感染、遗传易感性、表观遗传学改变、信号通路异常及肿瘤微环境重塑的复杂相互作用。其发病具有显著的地域聚集性(如中国华南地区),且与EBV感染高度相关。

1、EB病毒(EBV)的关键作用

EBV感染是鼻咽癌的核心驱动因素,约95%的非角化性鼻咽癌与EBV相关。

II型潜伏期:EBV在鼻咽癌中表达有限病毒基因,包括LMP1、LMP2A、EBNA1及非编码RNA(如EBERs、miR-BARTs)。

LMP1:模拟CD40受体,持续激活NF-κB、PI3K/AKT/mTOR、JAK/STAT通路,促进细胞增殖、抑制凋亡及免疫逃逸。

LMP2A:激活Wnt/β-catenin通路,增强肿瘤细胞干性。

EBNA1:维持病毒基因组复制,干扰宿主DNA修复(如抑制ATM/ATR通路)。

EBV编码的miRNA(miR-BARTs):抑制宿主抑癌基因(如CASP3、PUMA)促进存活,靶向免疫相关分子(如MHC-I)逃避免疫监视。

病毒诱导基因组不稳定:EBV整合导致宿主染色体断裂或插入突变,激活癌基因(如MYC)或失活抑癌基因。

2、宿主遗传易感性

HLA基因多态性:

HLA-A02:07、HLA-B46:01等特定等位基因与华南人群高发相关,可能影响EBV抗原呈递效率。

其他易感基因:

TNF-α基因多态性(如-308G/A):促进慢性炎症。

DNA修复基因(如BRCA2、MLH1)突变增加基因组不稳定性。

MST1R基因变异:与EBV感染后细胞迁移增强相关。

3、表观遗传学异常

DNA甲基化沉默抑癌基因:RASSF1A、DAPK1、CDKN2A/p16等基因启动子高甲基化,导致细胞周期失控和凋亡抵抗。EBV蛋白(如LMP1)通过上调DNA甲基转移酶(DNMT)诱导表观沉默。

组蛋白修饰失衡:组蛋白去乙酰化酶(HDAC)过表达导致染色质紧缩,抑制分化相关基因。

非编码RNA调控:

宿主miRNA:miR-200家族抑制EMT(上皮-间质转化),其缺失促进转移。

EBV miR-BARTs:靶向PTEN、BIM等基因,促进增殖和耐药。

4、关键信号通路异常

NF-κB通路:LMP1持续激活NF-κB,诱导抗凋亡蛋白(如Bcl-2、Survivin)和促炎因子(IL-6、TNF-α)表达。

PI3K/AKT/mTOR通路:激活后促进糖酵解(Warburg效应)和血管生成(通过HIF-1α上调VEGF)。

Wnt/β-catenin通路:异常激活与肿瘤干细胞特性及淋巴结转移相关。

JAK/STAT通路:LMP1诱导STAT3磷酸化,促进免疫抑制性微环境形成。

5、肿瘤微环境(TME)与免疫逃逸

免疫抑制性细胞浸润:调节性T细胞(Treg)和M2型巨噬细胞分泌IL-10、TGF-β,抑制CD8+T细胞功能。EBV感染的肿瘤细胞通过PD-L1表达诱导T细胞耗竭。

EBV相关抗原呈递缺陷:下调MHC-I类分子表达,逃逸CTL识别;EBERs通过TLR3激活免疫耐受信号。

细胞因子网络:EBV诱导的IL-10、IL-8促进血管生成和免疫抑制。

6、环境与生活方式因素

咸鱼和腌制食品:含亚硝胺类化合物(如NDMA),直接损伤DNA并激活EBV裂解周期。

维生素缺乏:低维生素A/C摄入削弱抗氧化防御,加重EBV致癌作用。

吸烟与空气污染:多环芳烃(PAHs)和甲醛等促炎物质协同EBV诱导基因突变。

慢性鼻咽炎症:反复炎症导致组织损伤和修复异常,伴随ROS累积驱动癌变。

子宫内膜癌的治疗需根据病理类型、分期、分子特征及患者全身状况制定个体化方案,以手术为主,结合放疗、化疗、激素治疗、靶向治疗及免疫治疗等综合手段。

核心治疗手段,适用于早期(I-III 期)患者。

【标准术式】

全面分期手术:全子宫 + 双附件切除 + 盆腔及腹主动脉旁淋巴结清扫,并行腹膜病灶活检或盆腔冲洗液细胞学检查。

保留生育功能手术:仅适用于I 型腺癌、高分化、局限于内膜、无肌层浸润的年轻患者,术后需辅以孕激素治疗并密切随访。

【晚期或复发病例】

若肿瘤侵犯周围器官(如膀胱、直肠),需行肿瘤细胞减灭术,尽可能切除病灶。

用于术后辅助或晚期姑息治疗。

【术后放疗】

指征:深肌层浸润、淋巴结转移、LVSI 阳性、G3 级、浆液性 / 透明细胞癌等高危因素。

方式:外照射(EBRT)覆盖盆腔及腹主动脉旁淋巴结,或近距离放疗(如阴道内放疗)针对阴道残端。

【姑息放疗】

缓解晚期患者的疼痛、出血或压迫症状。

用于高危早期患者(如 G3、浆液性癌)或晚期 / 转移性病例。

【常用方案】

一线方案:紫杉醇 + 卡铂(TC 方案),联合贝伐珠单抗(抗血管生成靶向药)。

其他方案:多柔比星 + 顺铂(AP 方案)、顺铂 + 紫杉醇 + 异环磷酰胺(TIP 方案)等。

【分子靶向治疗】

抗血管生成药物:贝伐珠单抗(联合化疗)、阿帕替尼(中国批准用于复发癌)。

mTOR 抑制剂:依维莫司(用于 ER/PR 阳性、进展期患者)。

仅适用于 I 型腺癌(ER/PR 阳性),通过拮抗雌激素或抑制细胞增殖发挥作用。

【药物选择】

孕激素类:甲地孕酮(MA)、甲羟孕酮(MPA),高剂量长期使用(如每天 200-400mg)。

芳香化酶抑制剂:来曲唑、阿那曲唑(二线选择)。

【适用人群】

晚期 / 转移性患者(无法手术或放疗)、保留生育功能治疗后的维持治疗、低级别复发病例。

针对特定分子亚型,近年进展显著:

【PD-1/PD-L1 抑制剂】

MSI-H/dMMR 型:帕博利珠单抗、纳武利尤单抗单药或联合化疗。

非 MSI-H 型:需联合其他药物(如 TKI、化疗)。

【其他免疫疗法】

肿瘤浸润淋巴细胞(TILs)疗法、CAR-T 细胞治疗(尚处临床试验阶段)。

根据基因特征选择药物:

POLE 突变型:预后好,可能无需辅助治疗。

PI3CA 突变:可考虑 mTOR 抑制剂(如依维莫司)或 PI3K 抑制剂。

HER2 过表达:曲妥珠单抗(临床试验中)。

子宫体癌又叫子宫内膜癌,本病属于中医学“带下”“崩漏”“癥瘕”“阴覃”等病。

【辨证用方】

1.肾虚型

【主症】可以见到阴道出血,量多少不一,色鲜红,头晕目眩,耳鸣心悸, 五心烦热,两颧红赤,腰膝酸软,舌红少苔,脉细数。

【治法】以育阴滋肾,固冲止血。

【主方】大重楼丸

【组成与用法】酒大黄30g,重楼90g,赤芍30g,当归30g,黄芪30g。 共研细末,炼蜜为丸,每丸重9g,每次1丸,每日2次。

【功能主治】益气养血,行瘀散结。主治子宫癌。

【方源】古今治癌偏方精选。

2.血瘀型

【主症】时崩时止,淋漓不禁或突然量多,夹有瘀块,上腹疼痛拒按, 舌质紫黯或边有瘀点,苔薄,脉沉涩或弦细。

【治法】治疗应该活血行瘀,理气止痛。

【主方】治子宫体癌方

【组成与用法】桃仁10g,红花9g,当归、赤芍、三棱、莪术、苏木各10g, 玄参、茜草根各15g,枳实9g,沉香1g,蒲公英9g,虾鼠粪10粒。每日1剂,水煎, 以白颈蚯蚓7条化白糖开水兑服。

【功能主治】活血化瘀,理气散结。主治子宫体癌。

【方源】湖南中草药单方验方选编。

3.血热型

【主症】这一类型的子宫内膜癌患者会出现阴道突然大出血或出血淋漓不断, 胸胁胀满,心烦易怒,舌红苔薄黄,脉细数。

【治法】平肝清热,佐以止血。

【主方】铁树蛇半汤治子宫癌验方

【组成与用法】大枣、铁树叶、半枝莲、白花蛇舌草。水煎代茶饮用。

【功能主治】清热解毒,补气养血,活血祛瘀,消肿止痛,抗癌。主治子宫癌。

【方源】袁希福经验方。

4.气虚型

【主症】可见暴崩下血或淋漓不禁,色淡质清,面色苍白,肢倦神疲,气短懒言, 舌质淡或舌边有齿印,苔薄润,脉缓弱无力。

【治法】益气健脾,固摄止血。

【主方】白英大枣汤

【组成与用法]白英60g,大枣30g。水煎服,每日1剂。

【功能主治】益气扶正,解毒散结,主治子宫体癌。

【方源】湖南中草药单方验方选编。

子宫内膜癌的预后受多种因素综合影响,早期诊断和规范治疗是改善预后的关键。

(一)关键预后因素

【肿瘤分期 (FIGO 分期)】

早期 (I-II 期):5 年生存率超过 70-90%,多数患者可长期生存。

晚期 (III-IV 期):预后较差,5 年生存率降至10-40%,但部分患者通过靶向 / 免疫治疗可延长生存期。

【病理类型与分级】

I 型腺癌 (如子宫内膜样腺癌):预后较好,5 年生存率85-90%。

II 型腺癌 (如浆液性癌、透明细胞癌):恶性程度高,易转移,5 年生存率 30-50%。

癌肉瘤:预后最差,5 年生存率仅 15-30%。

【分子特征 (TCGA 分型)】

POLE 超突变型:预后最好,5 年生存率 >90%。

p53 异常型:预后最差,5 年生存率 30-40%。

【治疗规范性】

早期手术彻底性(如全面分期手术)可降低复发风险。

高危患者术后辅助放化疗可改善预后。

(二)复发风险与监测

复发时间:70% 的复发发生在术后 2-3 年内,5 年后风险显著降低。

【复发部位】

局部复发(如阴道残端):通过手术 + 放疗可能延长生存期。

远处转移(如肺、肝):中位生存期 12-18 个月,但 PD-1 抑制剂(如 MSI-H/dMMR 型)可能延长生存。

监测建议:术后 2 年内每 3-6 个月复查(妇科检查、CA125、盆腔 MRI),之后每年复查。

(三)提高预后的策略

【规范治疗】

早期患者优先选择根治性手术,高危患者需辅助治疗。

晚期患者可考虑靶向治疗(如抗血管生成药物)或免疫治疗(如 PD-1 抑制剂)。

【健康管理】

控制肥胖、糖尿病等高危因素,保持规律运动。

戒烟限酒,减少雌激素暴露(如避免长期使用雌激素类药物)。

【临床试验参与】

晚期或复发患者可尝试新型药物临床试验 (如TKI抑制剂、双特异性抗体)。

(四)生存质量与心理支持

术后影响:子宫切除可能导致更年期症状、性功能改变,需激素替代或心理干预。

心理支持:癌症幸存者常面临焦虑、抑郁,建议寻求专业心理咨询或加入患者互助团体。

1、控制高危因素

保持健康体重:肥胖(BMI≥30)是重要风险因素,脂肪组织会增加雌激素水平,刺激子宫内膜增生。建议通过饮食和运动控制体重。

管理慢性疾病:高血糖和胰岛素抵抗可能增加风险,需规律用药和监测。多囊卵巢综合征(PCOS)——长期无排卵导致雌激素持续刺激内膜,需规范治疗。

激素平衡管理:更年期女性如需激素替代治疗(HRT),应在医生指导下联合使用雌激素和孕激素,避免单一雌激素长期刺激内膜。避免滥用含雌激素的保健品或药物。

2、健康生活方式

合理饮食:多吃富含膳食纤维的食物(全谷物、蔬菜、水果),减少高脂肪、高糖饮食。避免长期食用加工肉类和油炸食品。

规律运动:每周至少150分钟中等强度运动(如快走、游泳),帮助控制体重和激素水平。

生育与哺乳:适龄生育和母乳喂养可降低风险(孕激素对内膜有保护作用)。

3、筛查与监测

高危人群筛查:家族中有林奇综合征(遗传性非息肉病性结直肠癌,HNPCC)或其他遗传性肿瘤病史者。

长期无排卵(如PCOS)、肥胖、糖尿病、绝经后异常出血者。

检查手段:经阴道超声,监测子宫内膜厚度(绝经后女性内膜厚度>4mm需警惕)。子宫内膜活检,异常出血时首选检查,明确病理诊断。

1、治疗期间护理

【术后护理(针对手术患者)】

伤口护理:保持腹部或会阴切口清洁干燥,避免感染。

活动指导:术后早期下床活动预防血栓,逐步恢复日常活动。

排尿管理:术后可能因神经损伤出现尿潴留,需导尿或膀胱训练。

【放化疗护理】

放疗副作用:可能出现腹泻、膀胱刺激症状,需保持会阴清洁,多饮水。

化疗护理:注意骨髓抑制(贫血、感染风险),定期监测血常规。

营养与心理支持:术后以高蛋白、易消化食物为主(如鱼汤、蒸蛋),避免胀气食物。提供心理咨询,缓解患者对生育功能丧失或癌症复发的焦虑。

【康复期护理】

激素治疗监测:如需激素治疗(如晚期患者),定期复查激素水平及内膜状态。

生活方式调整:维持健康体重,戒烟限酒,避免久坐。

定期随访:术后2年内每3-6个月复查盆腔超声、肿瘤标志物(如CA125)。

关注异常症状:如阴道出血、盆腔疼痛、下肢水肿等,及时就诊。

【并发症预防】

淋巴水肿:术后淋巴结清扫者需避免下肢感染,穿戴弹力袜。

骨质疏松:长期激素治疗或卵巢切除者需补钙、维生素D,定期骨密度检查。

2、其他注意事项

警惕异常出血:绝经后阴道出血、月经紊乱(如经期延长、量多)是典型症状,需立即就医。

避免滥用雌激素:更年期女性勿自行服用含雌激素的补品或药物。

关注遗传风险:家族中有林奇综合征者,建议进行基因检测并加强筛查。

心理调适:接受治疗后可能出现焦虑或抑郁,需家庭支持或专业心理干预。

合理的饮食管理对子宫内膜癌患者的康复、预防复发及提高生活质量至关重要。

1、控制能量摄入,维持健康体重。

2、减少精制碳水化合物(如白米饭、甜点)和高糖饮料的摄入。

3、高纤维、低脂肪饮食。

4、抗氧化与抗炎饮食。

1、避免食用高雌激素食物:如蜂王浆、动物卵巢制品(如胎盘素)。

2、避免过量食用豆制品(如豆浆、豆腐)。

3、避免食用腌制食品(含亚硝酸盐)、烧烤和油炸食品。

4、避免饮用含有酒精与咖啡因的饮品。

1. 黄芪枸杞炖乌鸡

【材料】黄芪 30g、枸杞 15g、乌鸡半只、生姜 3 片。

【功效】补气养血,适合术后气血虚弱、白细胞减少者。

【注意】湿热体质(如舌苔黄腻、口苦)慎用。

2. 茯苓薏米粥

【材料】茯苓 20g、薏米 30g、粳米 50g。

【功效】健脾利湿,抑制肿瘤细胞增殖,适合脾虚湿盛型患者(如水肿、便溏)。

备注:更多食疗方见肿瘤药膳专栏,或点击本页相关文章栏目相应文章链接阅读。