世界卫生组织国际癌症研究机构 (IARC)发布的数据显示,近年来黑色素瘤的发病率 在全球范围内呈上升趋势。2020 年全球黑色素瘤新发病例约为 32.5 万例, 其中男性17.4万例,女性15.15万例,占所有癌症新发病例的 1.7%。2020 年全球因黑色素瘤死亡的人数约为 5.7 万,其中男性3.2万例,女性2.5万例, 占癌症相关死亡总数的 0.6% [1,2]。尽管其发病率在皮肤癌中相对较低, 但黑色素瘤具有较高的侵袭性和转移能力,是皮肤癌死亡的主要原因。

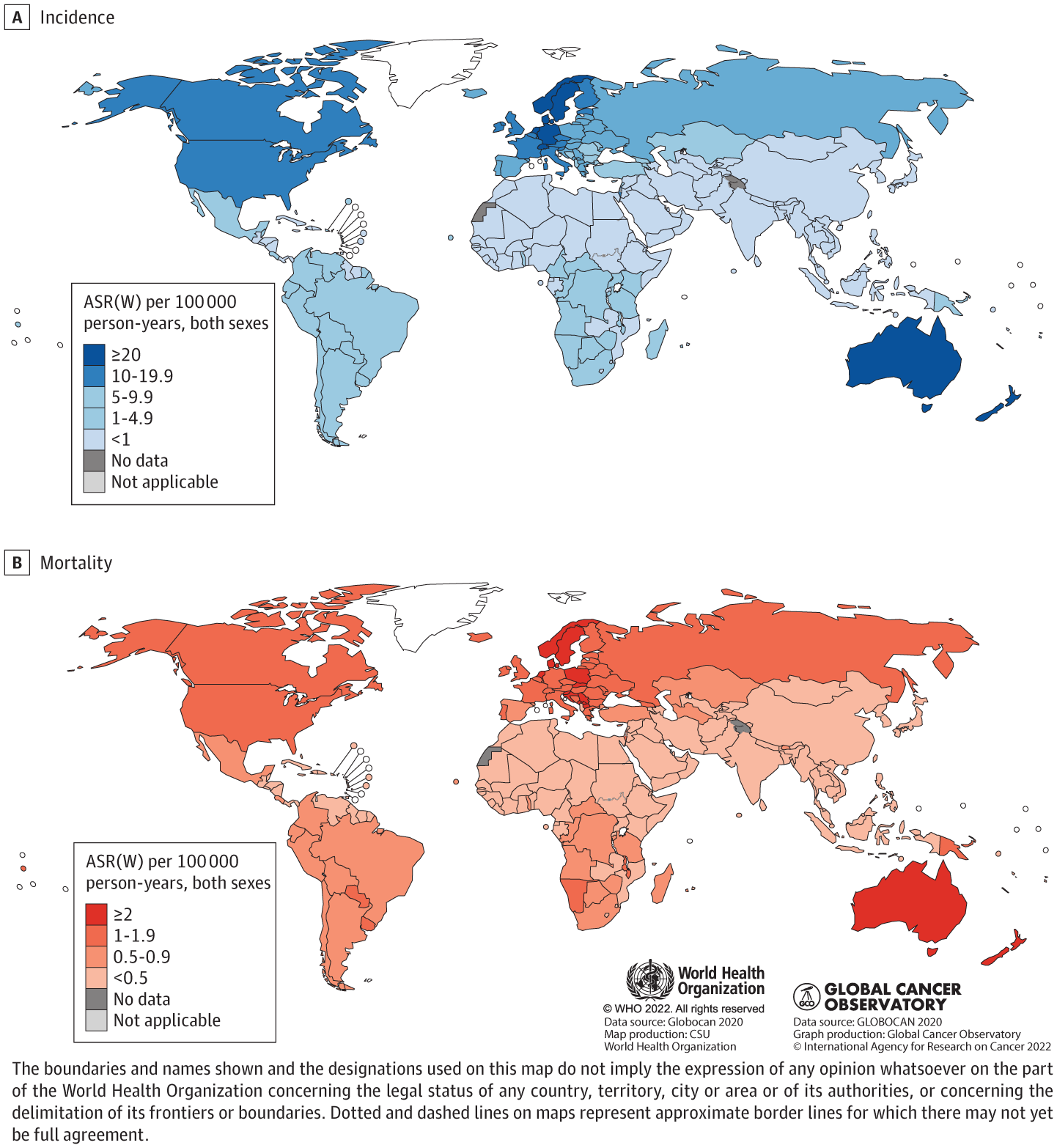

不同国家和地区之间存在很大的地理差异(如图1),澳大利亚/新西兰的发病率最高, 其次是西欧,北美,北欧。黑色素瘤在大多数非洲和亚洲国家仍然很少见。 在世界大多数地区,黑色素瘤在男性中比女性更常见。如果2020年的发病率继续下去, 到2040年,黑色素瘤的负担估计将增加到55.1万新病例(约增加50%)和9.6万死亡病例(增加68%)。

图1.每十万人年黑色素瘤的年龄标准化发病率和死亡率,男女合计 [2]。

2022年,中国黑色素瘤的年新发病例数约为 0.88 万例,其中男性、女性各为0.44万例。 同年,中国黑色素瘤的死亡病例数约为0.54万例,其中男性为0.29万例,女性为0.25万例 [3]。

黑色素瘤,通常是指恶性黑色素瘤,由黑色素细胞恶变而来的一种高度恶性的肿瘤,简称恶黑。恶性黑色素瘤多发生于皮肤,也可发生于黏膜(包括内脏黏膜)、眼葡萄膜、软脑膜等部位。我国人群好发于肢端皮肤(足底、足趾、手指末端和甲下等部位)。恶性黑色素瘤不会传染,但可能存在个别的家族性多发现象。

根据发病方式、起源、病程和预后等特点,恶性黑色素瘤分为两大类:

原位恶性黑色素瘤:指肿瘤细胞仅局限于表皮或黏膜上皮层内。包括恶性雀斑样痣、浅表扩散性原位恶性黑色素瘤、肢端原位黑色素瘤。

侵袭性恶性黑色素瘤:指肿瘤细胞已突破表皮基底层或粘膜上皮层,向真皮及更深层浸润。包括恶性雀斑样黑色素瘤、浅表扩散性恶性黑色素瘤、肢端黑色素瘤和结节性黑色素瘤。

皮肤黑色素瘤多由痣发展而来,痣的早期恶变症状可总结为以下 ABCDE 法则:

A、非对称(asymmetry):色素斑的一半与另一半看起来不对称。

B、边缘不规则(border irregularity):边缘不整或有切迹、锯齿等,不像正常色素痣那样具有光滑的圆形或椭圆形轮廓。

C、颜色改变(color variation):正常色素痣通常为单色,而黑色素瘤主要表现为污浊的黑色,也可有褐、棕、棕黑、蓝、粉、黑甚至白色等多种不同颜色。

D、直径(diameter):色素痣直径>5~6mm 或色素痣明显长大时要注意,黑色素瘤通常比普通痣大,对直径>1cm 的色素痣最好做活检评估。

E、隆起(elevation):一些早期的黑色素瘤,整个瘤体会有轻微的隆起。

同样的,甲下黑色素瘤的临床大体特征也有 ABCDEF 法则,其含义分别为:

A、代表年龄较大的成年人或老年人(age),亚洲人和非裔美国人好发(Asian or African-American race);

B、代表纵形黑甲条带颜色从棕色到黑色,宽度>3mm(brown toblack);

C、代表甲的改变或病甲经过充分治疗缺乏改善(change);

D、代表指/趾端最常受累顺序,依次为大拇指>大踇趾>示指,单指/趾受累>多指/趾受累(digit);

E、代表病变扩展(extension);

F、代表有个人或家族发育不良痣及黑色素瘤病史(family history)。

ABCDE(F)法则的唯一不足在于没有将黑色素瘤的发展速度考虑在内,如几周或几个月内发生显著变化的趋势。皮肤镜可以弥补肉眼观察的不足,同时可以检测和对比可疑黑色素瘤的变化,其应用可显著提高黑色素瘤早期诊断的准确度。

局部并发症:溃疡、出血、感染。

手术相关并发症:淋巴结清扫术后可能出现淋巴水肿、血清肿或伤口感染。

远处转移并发症:

骨转移:骨痛、骨折。

肺转移:咳嗽、咯血。

脑转移:头痛、恶心、呕吐。

肝转移:腹部隐痛、消化不良。

眼部黑色素瘤并发症:青光眼、视网膜脱落。

1、病史与临床表现

医生会详细询问患者的病史,包括皮肤病变的出现时间、变化情况(如大小、形状、颜色变化)、是否有家族史等。同时,医生会观察病变部位的外观,结合ABCDE法则(不对称性、边缘不规则、颜色不均、直径大于6mm、形态变化)来初步判断。

2、影像学检查

应根据当地实际情况和患者经济情况决定,必查项目包括区域淋巴结(颈部、腋窝、腹股沟、腘窝等)超声,胸部 CT,腹盆部超声,增强 CT 或 MRI,全身骨扫描及头颅增强 MRI 或 CT 检查。 影像学检查有助于判断患者有无远处转移,以及协助术前评估(包括 X 线、超声等)。如原发灶侵犯较深,局部应行 CT、MRI 检查。 经济情况好的患者可行全身正电子发射计算机体层成像( positron emissiontomography-computed tomography,PET-CT)检查,特别是原发灶不明的患者。正电子发射体层成像(positron emission tomography,PET)是一种更容易发现亚临床转移灶的检查方法。 大多数检查者认为对于早期局限期的黑色素瘤,用 PET发现转移病灶并不敏感,受益率低。对于Ⅲ期患者,PET-CT扫描更有用,可以帮助鉴别 CT 无法明确诊断的病变,以及常规 CT 扫描无法显示的部位(比如四肢)。PET-CT 较普通 CT在发现远处病灶方面存在优势。

(1)超声检查:超声检查因操作简便、灵活直观、无创便携等特点,是临床上最常用的影像学检查方法。黑色素瘤的超声检查主要用于区域淋巴结、皮下结节性质的判定,为临床治疗方法的选择及手术方案的制定提供重要信息。实时超声造影技术可以揭示转移灶的血流动力学改变,特别是帮助鉴别和诊断小的肝转移、淋巴结转移等方面具有优势。

(2)CT:常规采用平扫+增强扫描方式(常用碘对比剂)。目前除应用于黑色素瘤临床诊断及分期外,也常应用于黑色素瘤的疗效评价,肿瘤体积测量、肺和骨等其他脏器转移评价,临床应用广泛。

(3)MRI:常规采用平扫+增强扫描方式(常用对比剂钆喷酸葡胺),因其具有无辐射影响,组织分辨率高,可以多方位、多序列参数成像,并具有形态结合功能(包括弥散加权成像、灌注加权成像和波谱分析)综合成像技术能力,成为临床黑色素瘤诊断和疗效评价的常用影像技术。

(4)PET-CT:氟-18-氟代脱氧葡萄糖 PET-CT 全身显像的优势在于:

①对肿瘤进行分期,通过 1 次检查能够全面评价淋巴结转移及远处器官的转移;

②再分期,因 PET 功能影像不受解剖结构的影响,可准确显示解剖结构发生变化后或者是解剖结构复杂部位的复发转移灶;

③疗效评价,对于抑制肿瘤活性的靶向药物,疗效评价更加敏感、准确;

④指导放疗生物靶区的勾画和肿瘤病灶活跃区域的穿刺活检;

⑤评价肿瘤的恶性程度和预后。常规 CT 对于皮肤或者皮下转移的诊断灵敏度较差,而 PET-CT 可弥补其不足。

3、实验室检查

血常规、肝肾功能和乳酸脱氢酶,这些指标主要为后续治疗做准备,同时了解预后情况。尽管乳酸脱氢酶并非检测转移的敏感指标,但能指导预后。黑色素瘤尚无特异的血清肿瘤标志物,目前不推荐肿瘤标志物检查。

4、病灶活检

皮肤黑色素瘤的活检方式包括切除活检、切取活检和环钻活检,一般不采取削刮和穿刺活检。对于临床初步判断无远处转移的黑色素瘤患者,活检一般建议完整切除活检,切缘 0.3~0.5cm,切口应沿皮纹走行方向(如肢体一般选择沿长轴的切口),不建议穿刺活检或局部切除。部分切取活检不利于组织学诊断和厚度测量,增加了误诊和错误分期风险。切取活检和环钻活检一般仅用于大范围病变或特殊部位的诊断性活检,比如在颜面部、手掌、足底、耳、手指、足趾或甲下等部位的病灶,或巨大的病灶,完整切除活检无法实现时,可考虑进行切取活检或者环钻活检。

5、基因检测

基因检测有助于了解黑色素瘤的分子分型及预后。常见的检测基因包括BRAF、c-KIT和NRAS等,这些基因的突变情况与治疗方案的选择密切相关。

6、其他检查

前哨淋巴结活检:通过注射造影剂,检测黑色素瘤是否已扩散至淋巴结。

特殊检查:如巩膜透照试验、色素原检查等。

黑色素瘤的病因尚未完全明确,但研究表明其发生是遗传易感性和环境因素共同作用的结果。

1、紫外线暴露

紫外线(UV)是黑色素瘤最重要的环境危险因素。紫外线可来自太阳或人工设备(如日光浴床)。

DNA损伤:紫外线中的UVA和UVB均可损伤皮肤细胞的DNA,导致基因突变。

氧化应激:UVA通过氧化应激诱导DNA损伤,而UVB则通过直接损伤DNA形成突变。

晒伤史:儿童期或青少年期的严重晒伤史,尤其是起泡性晒伤,会显著增加成年后患黑色素瘤的风险。

2、皮肤类型和痣

皮肤白皙:皮肤白皙、容易晒伤、有雀斑或浅色头发(如红色或金色)的人群患黑色素瘤的风险更高。

痣的数量和类型:拥有超过50个普通痣或5个以上非典型痣(发育不良痣)的人群,患黑色素瘤的风险更高。

先天性痣:巨大先天性痣患者患黑色素瘤的风险在5%到40%之间。

3、家族史

家族遗传性:约3%~7%的黑色素瘤与家族遗传性相关,如CDKN2A基因突变可增加黑色素瘤的发病风险。

一级亲属患病:直系亲属(如父母、兄弟姐妹或子女)患有黑色素瘤的人,其患病风险比普通人群高出两倍以上。

4、免疫功能缺陷

免疫系统功能低下的人群(如HIV感染者、器官移植后使用免疫抑制剂的患者)患黑色素瘤的风险显著增加。

5、其他因素

年龄:黑色素瘤多见于中老年人,但也可发生在年轻人中。

吸烟:吸烟可能与黑色素瘤的侵袭性相关,但其具体作用机制尚不明确。

黑色素瘤的分子生物学致病机制是一个多因素、多步骤的动态过程,涉及驱动基因突变、信号通路异常激活、表观遗传失调、免疫逃逸及代谢重编程等复杂机制。其高度异质性、侵袭性和耐药性源于基因组不稳定性和微环境相互作用。

1、关键驱动基因突变

黑色素瘤的基因组特征以高频体细胞突变为特点,主要驱动基因包括:

BRAF突变(约50%病例):BRAF V600E(占80%以上BRAF突变):导致MAPK信号通路持续激活(RAF-MEK-ERK级联反应),促进细胞增殖和存活。

NRAS突变(15~20%):NRAS(Q61R/L/K)突变激活MAPK和PI3K/AKT通路,与BRAF野生型肿瘤相关,且对BRAF抑制剂耐药。

NF1缺失(10~15%):NF1(神经纤维瘤蛋白1)缺失导致RAS信号持续激活,常见于慢性阳光损伤型黑色素瘤。

KIT突变(2~3%):多见于肢端或黏膜黑色素瘤,激活MAPK和PI3K通路,部分患者对伊马替尼敏感。

TERT启动子突变(>70%):端粒酶活性升高,细胞永生化。

CDKN2A缺失(40~50%):导致p16INK4a和p14ARF失活,细胞周期失控。

PTEN缺失(10~30%):激活PI3K/AKT通路,促进转移和耐药。

2、核心信号通路异常

MAPK通路(BRAF/NRAS→MEK→ERK):持续激活驱动细胞增殖、侵袭和抗凋亡(如上调BCL-2家族蛋白)。

PI3K/AKT/mTOR通路:PTEN缺失或PIK3CA突变导致AKT激活,促进细胞存活和代谢适应(如糖酵解增强)。

WNT/β-catenin通路: β-catenin核积累(如APC突变)促进肿瘤干细胞特性及免疫逃逸(减少T细胞浸润)。

MITF调控网络:MITF(小眼畸形相关转录因子)是黑色素瘤主调控因子,其扩增或激活促进分化和存活,而低表达与侵袭性表型相关。

3、表观遗传学改变

【DNA甲基化异常】

抑癌基因(如RASSF1A、APC)启动子高甲基化导致沉默,促癌基因(如MAGE家族)去甲基化激活。

【组蛋白修饰】

EZH2过表达(通过H3K27me3修饰)抑制分化基因,促进干细胞特性。

HDAC抑制剂(如伏立诺他)可恢复抑癌基因表达。

【非编码RNA】

miRNA:miR-211(MITF下游)抑制侵袭;miR-21过表达促进转移(靶向PTEN)。

ncRNA:SAMMSON驱动线粒体代谢,与MITF协同促进存活;BANCR调控MAPK通路和EMT。

4、免疫微环境与逃逸机制

免疫抑制性微环境:肿瘤相关巨噬细胞(TAM-M2型)分泌IL-10、VEGF,抑制T细胞功能。调节性T细胞(Treg)和髓源性抑制细胞(MDSC)通过CTLA-4、IDO等途径抑制抗肿瘤免疫。

PD-1/PD-L1轴:黑色素瘤高表达PD-L1(尤其BRAF突变型),与T细胞PD-1结合诱导耗竭。

抗原呈递缺陷:β2-微球蛋白(B2M)突变导致MHC-I类分子缺失,逃逸CD8+T细胞识别。

5、代谢重编程

糖酵解增强(Warburg效应):上调GLUT1、HK2、LDHA,快速生成ATP和生物合成前体。乳酸分泌酸化微环境,抑制免疫细胞功能。

氧化磷酸化依赖:部分耐药细胞依赖线粒体代谢(如BRAF抑制剂耐药),靶向OXPHOS(如IACS-010759)可逆转耐药。

脂代谢异常:FASN过表达促进脂质合成,支持膜形成和信号传导(如棕榈酰化修饰RAS蛋白)。

6、紫外线(UV)与遗传易感性

紫外线辐射(主要诱因):UVB诱导DNA损伤(如CC→TT二聚体),驱动驱动基因突变(如BRAF V600E)。慢性阳光暴露型黑色素瘤常见NF1突变和TERT启动子突变。

遗传因素:

CDKN2A突变家族:显著增加黑色素瘤和胰腺癌风险。

MC1R基因多态性:红发/白皙皮肤表型者紫外线敏感性高,癌变风险增加。

(一)手术治疗(早期核心干预)

宽局部切除术

适用阶段:0期(原位)和I期(厚度≤1mm)黑色素瘤的首选方案。

切除标准:

0期(原位):切缘5mm,治愈率接近100%。

I期(厚度≤1mm):切缘1cm,5年生存率95%以上。

II期(厚度1-4mm):切缘扩展至2cm,配合前哨淋巴结活检(SLNB)降低复发风险。

莫氏显微手术:用于面部或功能敏感区域,逐层切除并即时病理检测,保留健康组织,复发率低于1%。

前哨淋巴结活检(SLNB)

适应症:肿瘤厚度≥0.8mm或存在溃疡、高分裂率等高危因素。

临床价值:阳性率:厚度1-2mm者约10%,>4mm者达30-40%。

若SLNB阳性,需行淋巴结清扫,III期患者5年生存率可提升至60-70%。

(二)靶向治疗(驱动基因精准打击)

BRAF/MEK抑制剂

适用人群:BRAF V600突变阳性患者(占皮肤型50%)。

经典方案:达拉非尼(BRAFi)+曲美替尼(MEKi): 客观缓解率(ORR)70%,中位无进展生存期(mPFS)12.6个月,5年生存率34%。 脑转移控制率58%,显著优于化疗。

耐药管理:50%患者在12-18个月后出现NRAS或MEK二次突变,需换用免疫治疗或临床试验药物。

KIT抑制剂

适应亚型:肢端或黏膜型中c-KIT突变者(15-20%)。

治疗方案:伊马替尼(ORR 23%)、尼洛替尼,中位生存期9-12个月。

(三)免疫治疗(激活抗肿瘤免疫)

PD-1单抗

一线治疗:

帕博利珠单抗(Keytruda):晚期患者ORR 45%,5年生存率41%,完全缓解(CR)率10%。

纳武利尤单抗(Opdivo):III期术后辅助治疗1年,复发风险降低35%,4年无复发生存率62%。

CTLA-4抑制剂联合PD-1

伊匹木单抗(CTLA-4i)+纳武利尤单抗:ORR 60%,mPFS 11.5个月,但3-4级毒性发生率55%(如结肠炎、肝炎)。仅推荐用于体能状态良好(ECOG 0-1)的患者。

(四)辅助治疗与放疗

干扰素α-2b

方案:高剂量(2000万IU/m²)静脉注射1个月后改为皮下维持11个月。

效果:III期患者5年无复发生存率提升10%,但50%患者因发热、乏力停药。

立体定向放疗(SRS)

脑转移:单发病灶控制率90%,联合免疫治疗生存期延长至14.2个月。

骨转移:疼痛缓解率85%,需联合双膦酸盐预防病理性骨折。

(五)转移灶针对性治疗

肝转移:顺铂+福莫司汀肝动脉灌注,ORR 35%(全身化疗仅15%)。

脑转移:手术切除联合SRS,1年局部控制率80%。

(六)新兴疗法与临床试验 T

IL细胞疗法:肿瘤浸润淋巴细胞扩增回输,晚期患者ORR 50%,CR率24%。

双特异性抗体Tebentafusp:针对葡萄膜型HLA-A*02:01阳性患者,mOS达21.7个月。

本病属于中医黑疮、黑痣、恶疮、脱疽、历疽等范畴。主要病因病机为外邪侵人, 毒积脉络,或毒积脏腑,真阴枯竭;阳气收束,最终导致气滞血瘀,日久成瘤。

【辨证用方】

恶性黑色素瘤首先辨明阴阳虚实。体表以无痛无痒,坚硬如核,长久难消, 久则溃烂翻花者,为阴证;红肿痛痒,属阳证;虚证有气血阴阳之虚,实证有气滞、 血瘀、痰结、湿聚毒火之辨,宜分而论之。

1.痰湿凝聚证

【主症】局部皮肤颜色或棕、或蓝、或黑、或白,发痒灼或破溃,渗流黄汁, 胸脘痞闷,舌淡红,苔白腻,脉滑濡。

【治法】消痰散结,解毒止痛。

【主方】消核散加减(《中华肿瘤治疗大成》)

【组成与用法】生牡蛎(先煎)30g,玄参10g,海藻10g,半夏10g,陈皮10g, 当归10g,金银花15g,白术10g,苍术10g,苦参10g,知母10g,白英30g, 白花蛇舌草30g。水煎服。

【功能主治】清热燥湿,化瘀散结。主治恶性黑色素瘤。

【加减应用】纳呆,苔腻者,加苡仁、藿香;睡眠欠佳者,加柏子仁、夜交藤。

2.气滞血瘀证

【主症】局部皮肤颜色或灰、或蓝黑色,刺痛,或硬结,或溃破,渗血, 胸胁胀满,心烦失眠,舌质黯红,有瘀斑,苔薄白,脉弦涩。

【治法】行气活血,化瘀散结。

【主方】桃红四物汤加减(《中华肿瘤治疗大成》)

【组成与用法】桃仁10g,红花10g,当归10g,赤芍15g,川芎10g,三棱10g, 莪术10g,蒲黄炭10g,石见穿30g,薏苡仁15g,木通10g,广木香10g, 柏子仁10g,甘草5g。水煎服。

【功能主治】健脾益气,化瘀散结。主治恶性黑色素瘤。

【加减应用】脘痞,舌苔厚腻,兼痰湿者,加法半夏、瓜蒌、佩兰;大便秘结者, 加大黄(后下)、郁李仁。

3.热毒蕴结证

【主症】局部皮肤黑红、灼痛,或破溃流水,形体羸弱,口干口渴,大便秘结, 小便短赤,舌质红,苔黄,脉弦数。

【治法】清热解毒,活血散结。

【主方】五味消毒饮加减(中华肿瘤治疗大成》)

【组成与用法】蒲公英30g,金银花15g,野菊花15g,冬葵子15g,紫花地丁10g, 黄芪15g,白术10g,山豆根15g,红花10g,赤芍15g,大黄(后下)6g,半枝莲30g, 白花蛇舌草10g,甘草5g。水煎服。

【功能主治】活血化瘀,软坚散结。主治恶性黑色素瘤。

【加减应用】肿块刺痛,舌质瘀黯者,加桃仁、延胡索;热入营血至出血、瘀斑, 渴不欲饮,舌绛无苔,加水牛角、丹紫草、生地;热盛伤阴者,加生地、玄参、 天花粉。

4.气血两虚证

【主症】局部皮肤颜色呈棕色或黑色,溃破流水,绵绵难愈,精神疲惫,四肢乏力, 面色无华,舌质淡红,苔薄白,脉沉细无力。

【治法】补气养血,解毒燥湿。

【主方】八珍汤加减(《中华肿瘤治疗大成》)

【组成与用法】党参15g,茯苓12g,白术10g,当归10g,赤芍15g,熟地10g, 川芎10g,山豆根6g,黄芪20g,苦参10g,苍术10g,白花蛇舌草30g, 蒲公英15g,甘草5g。水煎服。

【功能主治】益气活血,解毒燥湿。主治恶性黑色素瘤。

【加减应用】腰膝酸软者,加杜仲、川断、菟丝子; 胃纳欠佳者,加山药、白术、鸡内金。

黑色素瘤患者的生存期受多种因素影响。

1、早期黑色素瘤(Ⅰ期和ⅡA期)

早期黑色素瘤通过规范治疗,如手术切除、放疗或辅助治疗,预后较好,5年生存率可达90%以上。若肿瘤厚度较浅、无溃疡且未发生转移,患者可实现长期生存,甚至不影响正常寿命。

2、中期黑色素瘤(ⅡB期和Ⅲ期)

中期黑色素瘤患者肿瘤可能已侵犯较深组织或发生局部淋巴结转移,但通过综合治疗(手术、化疗、放疗、免疫治疗等),5年生存率仍可达到50%~70%。

3、晚期黑色素瘤(Ⅳ期)

晚期黑色素瘤患者肿瘤已发生远处转移,预后较差,5年生存率较低,通常在15%~35%之间。部分患者生存期可能在1~3年,甚至更短,尤其是出现多发转移或对治疗不敏感的情况。

4、特殊亚型

浅表扩散型黑色素瘤(SSM):预后较好,5年生存率可达95%。

肢端黑色素瘤(ALM):预后相对较差,5年生存率为80.3%,10年生存率为67.5%。

黏膜黑色素瘤:预后较差,生存期通常较短。

黑色素瘤的预防和护理是降低发病风险、提高早期诊断率和改善预后的重要措施。

1、防晒措施

使用SPF值30以上、PA+++或更高的广谱防晒霜,能够有效阻挡UVA和UVB辐射。每天出门前20分钟涂抹防晒霜,并每两小时重新涂抹一次,特别是在游泳或出汗后。穿戴防护衣物,如长袖衣服、长裤和宽边帽,减少皮肤直接暴露在阳光下的面积。避免在上午10点至下午4点之间外出,因为这段时间紫外线辐射最强。

2、定期皮肤检查

每月进行自我皮肤检查,仔细观察全身皮肤,特别是易受紫外线照射的部位,如面部、颈部、手臂和腿部。使用ABCDE法则(不对称性、边界不规则、颜色不均、直径大于6毫米、变化)来判断痣或斑点是否可疑。若发现异常变化,及时就医进行专业检查。

3、健康生活方式

均衡饮食,摄入丰富的水果和蔬菜,特别是富含抗氧化剂的食物,如蓝莓、西红柿和绿茶。

戒烟限酒,避免不良生活习惯对皮肤的损害。

保持良好的心态,减少压力,增强身体免疫力。

避免人工紫外线辐射:尽量减少使用日光浴床和紫外线灯。

4、高风险人群定期体检

对于有家族史、皮肤浅色、大量痣等高风险因素的人群,每年至少进行一次专业皮肤科医生的全面检查。

1、饮食护理

饮食应清淡、温热适中,避免过分甜腻或脂肪过多的食物。多吃富含维生素A、维生素C的饮食,多吃绿色蔬菜和水果。常吃含有抑制致癌作用的食物,如苤蓝、卷心菜、荠菜等。

2、心理护理

了解黑色素瘤的特征及自身病情,调整心理状态,消除恐惧心理,积极配合治疗。家属应给予患者更多支持和理解,多给予鼓励,增强患者信心。

3、皮肤护理

避免强烈的阳光、嘈杂的声音和刺鼻的气味刺激。治疗期间鼓励患者适当外出散步,呼吸新鲜空气,适度运动。

4、术后护理

保持伤口清洁,避免感染。

黑色素瘤患者的饮食健康对疾病的治疗和康复具有重要意义。合理的饮食习惯不仅能增强免疫力,还能减轻治疗的副作用,提高生活质量。

1、营养均衡:保证足够的蛋白质、维生素和矿物质摄入,支持身体的免疫系统。

2、少食多餐:饮食要定时、定量,避免一次性进食过多,减轻消化系统的负担。

3、清淡为主:避免高脂肪、高糖、辛辣刺激性食物,减少对身体的负担。

4、保持水分平衡:充足的水分摄入有助于维持身体代谢。

1、避免刺激性食物

2、避免腌制和熏制食品

3、限制高糖和精制食品

4、减少动物脂肪摄入

5、忌烟酒

食疗方 1

【组成】南瓜55克,虾皮20克,大白菜适量,面粉适量,葱姜、蒜、油各适量。

【制作】面粉加水调成硬度适中的面粉糊;将南瓜、大白菜虾皮、葱、姜、蒜一起剁碎制成馅,入一勺面糊摊成饼状,加一匙面糊摊匀,馅上再摊一层面粉糊,人油锅炸熟即可。

【功效】 适用于饮食不振、浮肿、少尿的癌症病人。

备注:更多食疗方见肿瘤药膳专栏,或点击本页相关文章栏目相应文章链接阅读。