2021年2月3日,音乐人赵英俊因肝癌去世,年仅43岁;2021年2月27日,喜剧影星吴孟达去世,享年68岁, 其原因也是肝癌,并且「达叔」从发现罹患肝癌到去世,只有短短3个月时间[1]。那么肝癌究竟是什么? 肝癌的发病率和死亡率究竟如何?

肝癌,即肝恶性肿瘤,是一种发生在肝脏部位的恶性肿瘤疾病,具有发病率高、致死率高两大特征。 目前肝癌的具体发病机制尚不明确,常见致病原因有病毒性肝炎、肝硬化、黄曲霉素等。早期肝癌无明显症状, 患者常难察觉,晚期可出现肝区疼痛、乏力消瘦、肝脏进行性增大等,早期发现、早期诊断、早期治疗有利于肝癌的治愈, 而中晚期肝癌治疗往往复杂,且疗效因人而异。

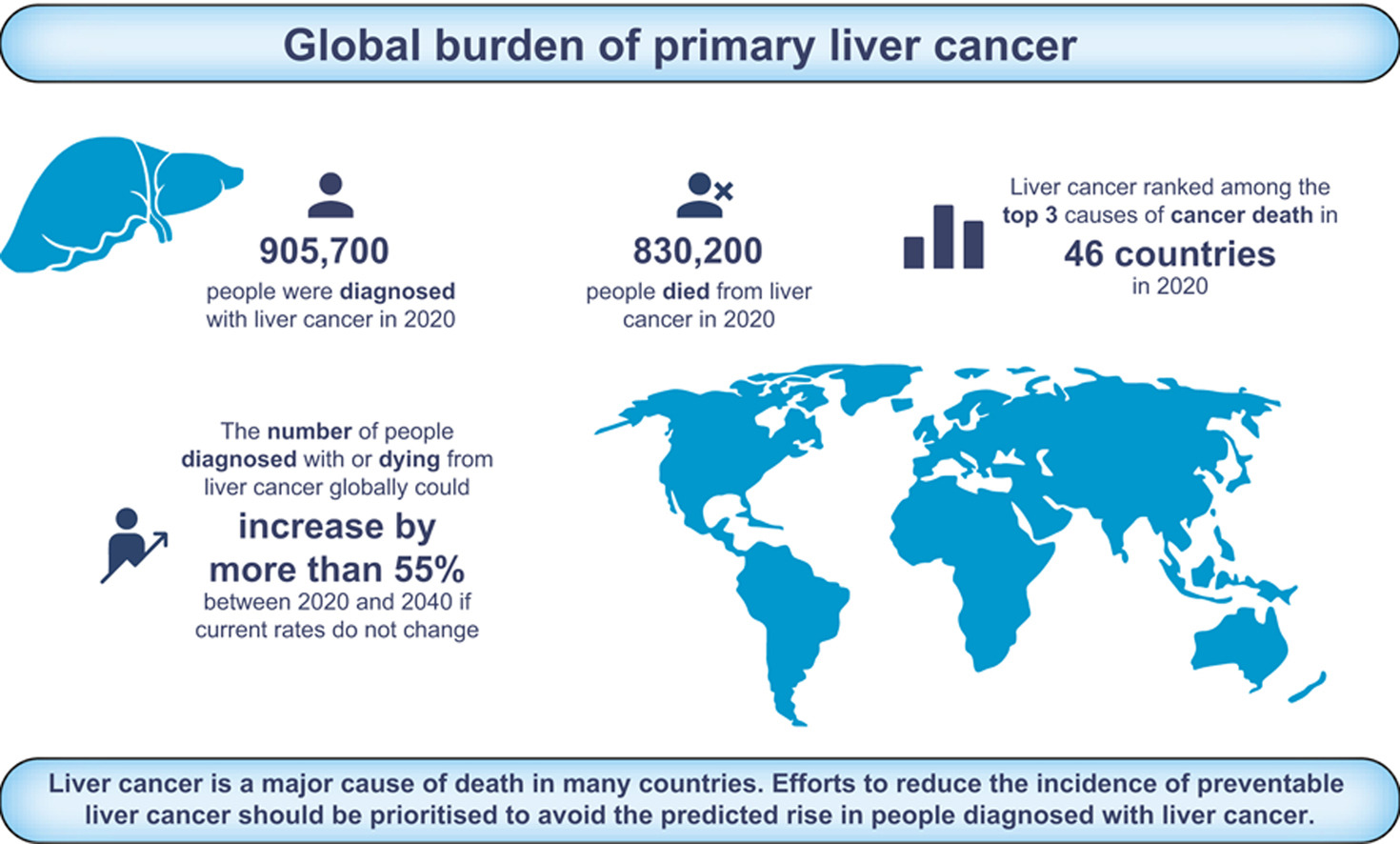

图1.原发性肝癌的全球负担(引自[2])。

2020年,全球估计有905700人被诊断患有肝癌,830200人死于肝癌。全球肝癌新发病例和死亡的年龄标准化发病率和 死亡率(ASR)分别为每10万人9.5和8.7,东亚(17.8例新发病例,16.1例死亡)、北非(15.2例新发病例,14.5例死亡) 和东南亚(13.7例新发病例,13.2例死亡)最高。肝癌在46个国家是癌症死亡的前三大原因之一,在90个国家是癌症死亡 的前五大原因之一。在世界所有地区,男性的ASR发病率和死亡率均高于女性(男性:女性ASR比率在1.2-3.6之间)。 预计在2020年至2040年期间,每年新发肝癌病例数将增加55.0%,2040年可能有140万人被诊断出来。预计到2040年将 有130万人死于肝癌(比2020年增加56.4%)[2]。

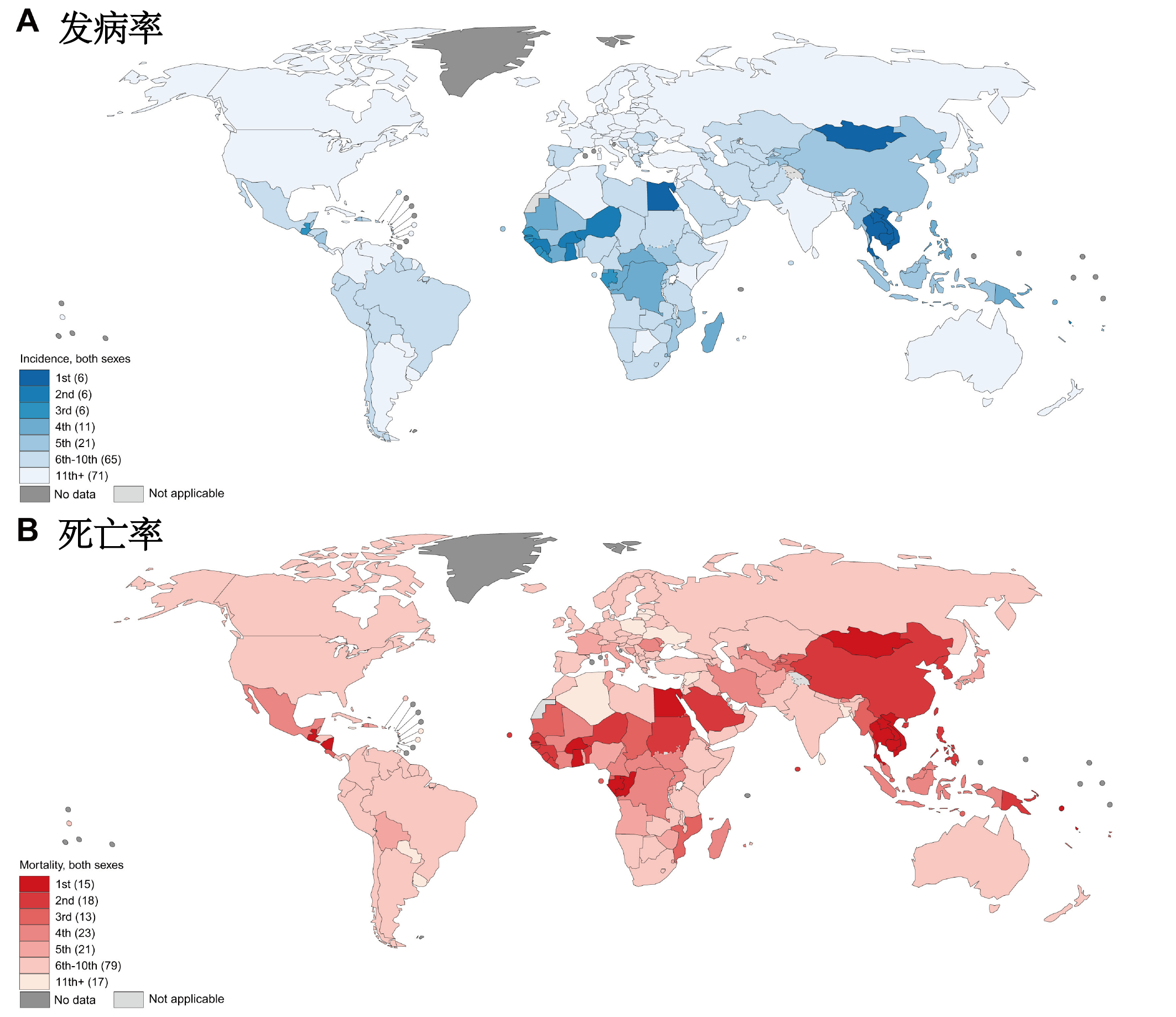

图2.根据2020年各国的病例数或死亡人数,原发性肝癌在其他癌症类型中的排名(改自[2])。

我国是肝癌高发国家。根据2020年12月,世界卫生组织国际癌症研究署发布的全球最新癌症负担数据显示, 近5年我国原发性肝癌的发病人数占全球42.5%。2022年我国新增病例36.77万例,其中男性患者26.79万例, 女性患者9.98万例[3]。

肝癌是指发生于肝脏的恶性肿瘤,分为原发性肝癌和继发性肝癌(转移性肝癌)。原发性肝癌统指起源于肝细胞和肝内胆管上皮细胞的恶性肿瘤。继发性肝癌是指由其他器官的恶性肿瘤(如结直肠癌、胃癌、乳腺癌等)转移至肝脏所导致的癌症。

原发性肝癌主要包括HCC、ICC和cHCC-CCA [4]。

(1)HCC:是指肝细胞发生的恶性肿瘤。不推荐使用“肝细胞肝癌”或“肝细胞性肝癌”的病理学诊断名称。

(2)ICC:是指肝内胆管衬覆上皮细胞和胆管旁腺发生的恶性肿瘤,以腺癌最为多见。组织学上可以分为:

①大胆管型ICC:起源于肝小叶隔胆管以上至邻近肝门区之间较大的胆管,腺管口径大而不规则,周围可见黏液腺体;

②小胆管型ICC:起源于小叶间胆管及隔胆管,腺管口径较小,排列较规则;

③细胆管癌:起源于肝闰管或细胆管,癌细胞呈小立方形,在透明变性的胶原纤维间质内呈松散的成角小导管或分枝状排列;

④胆管板畸形型ICC:肿瘤腺管呈不规则囊状扩张,管腔内含乳头状突起。

关于HCC和ICC分子分型的临床和病理学意义多处在研究和论证阶段。 新近研究表明,EB病毒相关的ICC具有特殊的临床病理、免疫微环境及分子特征,并对免疫检查点抑制剂治疗有较好的获益,推荐采用EB病毒编码小核糖核酸(Epstein-Barr virus encoded ribonucleic acid,EBER)原位杂交检测来筛选免疫检查点抑制剂治疗获益人群 [5]; 而丙糖磷酸异构酶1(triose phosphate isomerase 1,TPI1)在ICC组织中高表达是评估术后复发转移风险的有用指标 [6]。

(3)cHCC-CCA:是指在同一个肿瘤结节内同时出现HCC和ICC两种组织成分,不包括碰撞癌。 目前还没有国际统一的cHCC-CCA两种组织学成分占比的病理诊断标准,有待于大样本多中心研究。 为此,建议在cHCC-CCA 病理诊断时对两种肿瘤成分的比例状况加以标注,并注意分别对HCC及ICC成分进行组织学分级及亚型分型、MVI 分级、淋巴管侵犯,以供临床评估肿瘤生物学特性和制定诊疗方案时参考 [4]。对于某种肿瘤成分占比极少时慎用cHCC-CCA 的诊断。

常见原发部位:结直肠癌、胃癌、胰腺癌、乳腺癌、肺癌等。

特点: 通常为多发病灶,治疗方案取决于原发肿瘤类型及分期。

1、早期症状

早期肝癌(如直径<3cm的小肝癌)常无明显症状,部分患者可能出现非特异性症状。

消化系统症状:腹胀、食欲减退、恶心、消化不良。

全身症状:轻微乏力、体重下降。

偶发不适:右上腹隐痛或不适。

2、中晚期症状

肝区疼痛:发生率约65%,多为持续性钝痛或胀痛,位于右上腹或右季肋区。疼痛可放射至右肩背部,提示肿瘤侵犯膈肌或周围神经。

肝肿大:肝脏进行性肿大,质地坚硬,表面凹凸不平,可触及结节。右叶顶部肿瘤可导致右侧膈肌抬高。

消瘦与乏力:因肿瘤消耗及肝功能减退导致代谢紊乱,患者体重明显下降。

黄疸:表现为皮肤、巩膜黄染,尿色加深,粪色变浅。原因为肿瘤压迫胆管(阻塞性黄疸)或肝细胞广泛破坏(肝细胞性黄疸)。

发热:多为低热(37.5~38℃),少数为高热,因肿瘤坏死释放致热原或合并感染。

腹部肿块:患者可自行触及右上腹硬质包块,随呼吸移动性差。

腹水:腹部膨隆,移动性浊音阳性,常见于晚期肝癌合并肝硬化或门静脉癌栓。

脾肿大:合并肝硬化或门静脉高压时,脾脏显著增大。

肝掌与蜘蛛痣:因肝功能减退,雌激素灭活减少,出现肝掌(手掌红斑)及皮肤蜘蛛痣。

转移症状——肺转移,咳嗽、咯血、胸痛;骨转移,病理性骨折、骨痛;脑转移,头痛、呕吐、意识障碍。

肝癌破裂出血:发生率约5%~15%,表现为突发剧烈腹痛、腹膜刺激征、休克,CT可见肝包膜下血肿或腹腔积血。病死率高,需紧急介入止血或手术。

上消化道出血:因肝硬化门静脉高压导致食管胃底静脉曲张破裂,或肿瘤侵犯胃肠道。表现为呕血、黑便,严重者可致失血性休克。

肝性脑病:因肝功能衰竭、电解质紊乱,导致意识模糊、行为异常、扑翼样震颤,严重者昏迷。

肝肾综合征(HRS):晚期肝功能衰竭引发肾功能损伤,表现为少尿、氮质血症。

感染:因免疫力低下,易并发肺部感染、自发性腹膜炎、败血症等。

癌栓形成:门静脉或肝静脉癌栓可加重门静脉高压,导致腹水迅速增多。

代谢紊乱:低血糖(肿瘤过度消耗葡萄糖)、高钙血症(肿瘤分泌甲状旁腺激素相关蛋白)。

不同影像学检查手段各有特点,应该强调综合应用、优势互补、全面评估。

超声显像具有便捷、实时、无创和无辐射等优势,是临床上最常用的肝脏影像学检查方法。

常规灰阶超声显像可以早期、敏感地检出肝内占位性病变,鉴别其是囊性或实性,初步判断良性或恶性。灰阶超声还可观察到合并肝硬化的表现,如肝脏回声增粗、肝脏体积缩小、肝表面凸凹不平、门静脉高压等。少数弥漫型肝癌与肝硬化难以区分。同时,灰阶超声显像可以初步筛查肝内或腹腔内其他脏器是否有转移灶、肝内血管及胆管侵犯情况等。肝癌直接侵犯周邻脏器如胆囊、右肾等,灰阶超声也可观察到肿瘤与上述结构分界不清。

彩色多普勒血流成像可以观察病灶血供状况,辅助判断病灶良恶性,显示病灶与肝内重要血管的毗邻关系以及有无肝内血管侵犯,也可以初步判断肝癌局部治疗后的疗效情况。肝癌在彩色多普勒血流成像上表现为病灶内部血流信号增加,呈点状、短线状、树枝状、网篮状、周边环状等多种形态,病灶周围血管可见绕行或受压。

超声造影检查可以实时动态观察肝肿瘤血流灌注的变化,鉴别诊断不同性质的肝脏肿瘤,术中应用可敏感检出隐匿性小病灶、实时引导局部治疗,术后评估肝癌局部治疗的疗效等[6-12]。

超声对比剂多经外周静脉注射,采用超声造影特异成像技术可追踪对比剂在瘤内、瘤周成像的动态变化。超声对比剂多使用微泡对比剂,微泡内部为惰性气体,其安全性高,过敏反应极少见。目前常用超声对比剂有注射用六氟化硫微泡和注射用全氟丁烷微球。前者为纯血池对比剂,可用于血管期成像;后者可被库普弗细胞吞噬,形成血管后期成像。

肿瘤在超声造影延迟期或血管后相多表现为低增强,与周围肝实质分界明显,因此超声造影尤其适用于肝内多发微小病灶的检出、消融或手术后监测以早期发现复发灶。超声造影可用于肿瘤消融的术前规划、穿刺引导、消融后即刻评估和追踪随访;消融即刻评估有助于及时发现未完全消融的残留病灶,及时补充治疗。定量超声造影可测量对比剂到达时间、达峰时间、渡越时间、峰值强度、血流灌注量等指标,可用于评估系统抗肿瘤治疗(化疗、靶向治疗、免疫治疗等)后的疗效以及在早期预测患者对系统抗肿瘤治疗的反应性,辅助临床决策[13]。

超声联合动态增强CT、MRI扫描的影像导航技术为肝癌,尤其是常规超声显像无法显示的隐匿性肝癌的精准定位提供了有效的技术手段[14]。超声融合影像导航在肝癌消融术前计划、术中监测及安全边缘判断、术后即刻评估疗效中具有一定价值。融合导航中使用超声造影能进一步提高准确性,特别是针对微小病灶、等回声病灶和较大病灶的消融范围的评估[14]。

超声剪切波弹性成像可以定量评估肝肿瘤的组织硬度及周边肝实质的纤维化/硬化程度,为规划合理的肝癌治疗方案提供有用的信息[15]。超声影像组学对肝癌的鉴别诊断、预测肝癌微血管浸润等生物学行为、选择治疗手段等有一定的意义[16]。随着人工智能技术发展,通过融合患者临床信息和肿瘤影像信息建立肝癌智能预测模型,精准预测肝癌的复发转移,有望为临床选择消融或手术治疗提供科学、合理决策[17]。

动态增强CT、MRI扫描是肝脏超声和/或血清AFP筛查异常者明确肝癌诊断的首选影像学检查方法。肝脏动态增强MRI 具有无辐射、组织分辨率高、多方位多序列动态增强成像等优势,且具有形态结合功能(包括弥散加权成像等)综合成像能力,成为肝癌临床检出、诊断、分期和疗效评价的优选影像技术。动态增强MRI对直径≤2.0cm肝癌的检出和诊断能力优于动态增强CT [18]。动态增强MRI在评价肝癌是否侵犯门静脉、肝静脉主干及其分支,以及腹腔或腹膜后间隙淋巴结转移等方面,较动态增强CT 具有优势。采用动态增强MRI扫描评价肝癌治疗疗效时,可使用实体瘤临床疗效评价标准(modified response evaluation criteria in solid tumor,mRECIST)加 T2加权成像及弥散加权成像进行综合判断。

CT/MRI动态增强三期扫描包括:动脉晚期、门静脉期、延迟期。肝细胞特异性MRI对比剂(钆塞酸二钠,Gd-EOB-DTPA)动态增强四期扫描包括:动脉晚期、门静脉期、移行期、肝胆特异期。在高危人群中,排除确定的良性病变后,推荐使用Gd-EOB-DTPA增强MRI来诊断scHCC[18-20],尤其适用于合并肝硬化的患者,同时有助于与高度异型增生结节等癌前病变相互鉴别。

目前CT平扫及动态增强扫描除常应用于肝癌的临床诊断及分期外,也应用于肝癌局部治疗的疗效评价,特别是观察经导管动脉化疗栓塞(transcatheter arterial chemoembolization,TACE)后碘油沉积状况及肿瘤存活有一定优势,特别是有助于决定是否需要再次TACE治疗[21-22]。基于术前CT的影像组学技术也可以用于预测首次TACE治疗的疗效[23]。同时,借助CT后处理技术可以进行三维血管重建、肝脏体积和肝肿瘤体积测量。三维可视化重建技术可以进行肝脏分叶分段处理,术前模拟手术,辅助医生制定最优手术方案。

基于肝癌动态增强CT和/或MRI信息的临床数据挖掘建立融合模型有助于改善临床决策[24] 。对于术前预测肝癌微血管侵犯(microvascular invasion,MVI),影像学征象特异性高但敏感性较低,人工智能是术前预测MVI的可能突破点[25-26]。

数字减影血管造影(digitalsubtractionangiography,DSA)是肝癌患者血管内介入治疗前必须进行的检查,常采用经选择性或超选择性肝动脉插管进行。DSA检查可以清楚显示肝动脉解剖和变异以及肿瘤血管、染色,明确肿瘤数目、大小及其血供丰富程度[27]。DSA联合锥形线束 CT(conebeam computed tomograph,CBCT)可更清楚显示肿瘤病灶、提高小肝癌的检出率,明确肿瘤供血动脉分支的三维关系、指导肿瘤供血动脉分支的超选择性插管[28]。经肠系膜上动脉或脾动脉的间接门静脉造影,可以评价门静脉血流和门静脉主干或一级分支癌栓栓塞等情况。

(1)正电子发射计算机断层成像(positron emission tomography and computed tomography,PET/CT):18F-氟代脱氧葡萄糖(18F-flurodeoxyglucose,18F-FDG)PET/CT 全身显像的优势在于:

①对肿瘤进行分期,通过1次检查能够全面评价有无淋巴结转移及远处器官的转移 [29];

②再分期,因 PET/CT 功能影像不受解剖结构的影响,可以准确显示解剖结构发生变化后或者解剖结构复杂部位的复发转移灶 [30];

③对于抑制肿瘤活性的靶向药物的疗效评价更加敏感、准确 [31];

④指导放射治疗生物靶区的勾画、确定穿刺活检部位 [30];

⑤评价肿瘤的恶性程度和预后 [32]。

PET/CT对肝癌的诊断灵敏度和特异度有限,可作为其他影像学检查的辅助和补充,在肝癌的分期、再分期和疗效评价等方面具有优势。采用碳-11标记的乙酸盐(11C-acetate)或胆碱(11C-choline)等对比剂 PET 显像可以提高对高分化肝癌诊断的灵敏度,与18F-FDGPET/CT 显像具有互补作用。

(2)单光子发射计算机断层成像(single photon emission computed tomography and computed tomography,SPECT/CT):SPECT/CT 已逐渐替代 SPECT成为核医学单光子显像的主流设备,选择全身平面显像所发现的病灶,再进行局部SPECT/CT融合影像检查,可以同时获得病灶部位的SPECT和诊断CT图像,诊断准确性得以显著提高[33]。

(3)正电子发射计算机断层磁共振成像(positron emission tomography and magnetic resonance imaging,PET/MRI):1 次 PET/MRI 检查可以同时获得解剖结构、动态增强MRI信息及PET功能代谢信息,提高肝癌诊断的灵敏度[34]。

血清AFP是当前诊断肝癌和疗效监测常用且重要的指标。 血清AFP≥400 μg/L,在排除妊娠、慢性或活动性肝病、生殖腺胚胎源性肿瘤以及其他消化系统肿瘤后,高度提示肝癌; 而血清AFP轻度升高者,应结合影像学检查或作动态观察,并与肝功能变化对比分析,有助于诊断。 异常凝血酶原[protein induced by vitamin K absence/antagonist-Ⅱ(PIVKA Ⅱ)或des-gamma carboxyprothrombin(DCP)]、血浆游离微小核糖核酸(microRNA)[35] 和血清甲胎蛋白异质体(lens culinaris agglutinin-reactive fraction of AFP,AFP-L3)也可以作为肝癌早期诊断标志物,特别是对于血清AFP阴性人群。 基于性别、年龄、AFP、PIVKA Ⅱ和AFP-L3构建的GALAD模型在诊断早期肝癌的灵敏度和特异度分别为85.6%和93.3%,有助于AFP阴性肝癌的早期诊断[36]。 目前已有基于中国人群大样本数据的优化的类GALAD模型(C-GALAD、GALAD-C、 C-GALAD Ⅱ等)用于肝癌的早期诊断。 另外,基于性别、年龄、AFP、PIVKA Ⅱ构建的简化的GAAD模型[37]及ASAP模型与GALAD模型诊断效能类似。 基于7个microRNA组合的检测试剂盒诊断肝癌的灵敏度和特异度分别为 86.1%和 76.8%,对AFP阴性肝癌的灵敏度和特异度分别为 77.7%和 84.5%。

近年来,“液体活检”包括循环游离microRNA、循环肿瘤细胞(circulating tumor cell,CTC)[38]、cfDNA、循环肿瘤DNA(circulating tumor DNA,ctDNA)[39]、游离线粒体DNA、游离病毒DNA和细胞外囊泡等,在肿瘤早期诊断和疗效评价等方面展现出重要价值。

具有典型肝癌影像学特征的肝占位性病变,符合肝癌临床诊断标准的患者,通常不需要以诊断为目的的肝病灶穿刺活检,特别是对于具有外科手术指征的肝癌患者。 能够手术切除或准备肝移植的肝癌患者,不建议术前行肝病灶穿刺活检,以减少肝肿瘤破裂出血、播散风险。 对于缺乏典型肝癌影像学特征的肝占位性病变,肝病灶穿刺活检可获得明确的病理诊断。 肝病灶穿刺活检可以明确病灶性质及肝癌分子分型[40],为明确肝病病因、指导治疗、判断预后和进行研究提供有价值的信息,故应根据肝病灶穿刺活检的患者受益、潜在风险以及医师操作经验综合评估穿刺活检的必要性。

肝病灶穿刺活检通常在超声或CT引导下进行。其主要风险是可能引起出血和肿瘤针道种植转移。 因此,术前应检查血小板和出凝血功能,对于有严重出血倾向的患者,应避免肝病灶穿刺活检。 另外,受病灶大小、部位深浅等多种因素影响,肝病灶穿刺病理学诊断也存在一定的假阴性率,特别是对于直径≤2cm的病灶,假阴性率较高。 因此,肝病灶穿刺活检阴性结果并不能完全排除肝癌的可能,仍需观察和定期随访。

原发性肝癌的病因已基本确定,表1显示了目前按3个地理区域对主要危险因素可归因部分的估计。原发性肝癌流行病学的广泛特征可以通过嗜肝病毒感染的自然历史和每个人群暴露于关键危险因素的模式来解释。

表1、原发性肝癌的危险因素和可归因分数的估计值 [41]。

总体而言,75%至80%的原发性肝癌病例可归因于HBV(50%-55%)或HCV(25%-30%)的持续病毒感染。在世界范围内,肝癌的发病率与乙型肝炎表面抗原(HBsAg) (CC: 0.67, P < 0.001)或丙型肝炎病毒抗体(anti-HCV)的患病率(CC: 0.37, P < 0.001)之间存在很强的地理相关性。

国家特异性研究表明,病毒标志物的流行与观察到的肝癌风险之间存在一致的相关性。有研究表明,在美国出生的亚裔原发性肝癌患者中HBsAg的患病率(80%)高于白人患者(19%)。

各国肝癌发病率的全球地理差异以及发病率向年轻年龄组的转变也反映了HBV和HCV感染的流行病学和自然历史。在肝癌低风险的发达地区,出生时或儿童期获得HBV感染的情况很少见,大多数感染是在青春期或成年期通过性接触、输血或其他非无菌条件下的侵入性手术获得的。在这些人群中,酒精和烟草等辅助因素的影响仅反映在最高龄群体的肝癌发病率上。相比之下,在大多数高风险国家,HBV母婴传播和生命最初几年的HBV暴露是典型的。

在外科手术和其他侵入性手术过程中,医源性暴露于HCV已得到证实,并且随后发生原发性肝癌的风险正在得到表达。在日本,自20世纪70年代初以来,肝癌发病率和死亡率的上升趋势归因于:人口通过输血、结核病疫苗接种以及第二次世界大战后注射毒品过程中,针头受到了丙型肝炎病毒的污染。

通过在流行病学研究中引入更先进的检测方法,可以更精确地估计病毒感染对HCC发病率的相对贡献。表3.42显示了各大洲HCC病例中HBsAg和抗HCV的患病率,以及两种血清学标志物均阴性的原发性肝癌病例中HBV DNA或HCV RNA的存在。欧洲的一项大型合作研究,使用敏感的聚合酶链反应(PCR)技术,显示HBsAg抗HCV阴性的HCC病例中有一部分可检测到HBV DNA(33%)或HCV RNA(7%)。这个观察已被证实,这一趋势表明,在乙肝病毒的国家很常见,HBV DNA的存在在HBsAg-negative原发性肝癌病例高于在欧洲情况下发现。

HBV或HCV变异对原发性肝癌发病率的影响现在才被描述。特定病毒基因型的流行在国际上存在很大差异,有证据表明基因型可能调节发展为严重肝脏疾病甚至可能是肝癌的风险。在所描述的HBV基因型中,B型和C型在亚洲占主导地位。有必要进行更多的研究,以描述这些变异的自然史如何影响传播、流行病学和致癌性,以及更实际地说,它们在改变对目前使用的HBV疫苗的反应方面的潜在影响 [41及其参考文献]。

长期以来,慢性酒精滥用和酒精性肝硬化被认为是原发性肝癌的原因。然而,目前尚不确定酒精是否是一种真正的致癌物,或者它是否作为HBV和/或HCV共存感染的辅助因素。几项流行病学研究表明,在酗酒者中,HBV标记物(16%-70%)和HCV标记物(10%-20%)的患病率较高,而背景患病率分别接近5%和不到1%。这些患病率在酗酒的原发性肝癌患者中甚至更高(27%至81%的HBV标记物和50%至77%的HCV标记物),这表明酒精和病毒感染在原发性肝癌的病因学中存在复杂的相互作用 [41及其参考文献]。

在农作物和动物饲料真菌感染普遍的国家,原发性肝癌与饮食中的黄曲霉毒素暴露有关。检测黄曲霉毒素-白蛋白加合物、尿中黄曲霉毒素M1、尿中黄曲霉毒素- n7 -鸟嘌呤加合物或p53特异性突变(密码子249处G到T的转换)的研究表明,与非黄曲霉毒素暴露的HBV携带者相比,HBsAg携带者和饮食中暴露于黄曲霉毒素的个体进展为HC的风险增加。与慢性丙型肝炎病毒的类似相互作用尚未见文献记载。然而,证据仅限于少数研究,并且不一致。在没有病毒感染的情况下,很难记录黄曲霉毒素暴露对HCC发病率的影响 [41及其参考文献]。

在长期服用口服避孕药的妇女中,良性肝腺瘤和偶尔原发性肝癌的发生已在几项研究中得到证实。在大量妇女长期使用口服避孕药的发达国家进行的病例对照研究发现,曾经使用过口服避孕药的妇女的相对风险在1.6至5.5之间,一些研究表明,使用时间和原发性肝癌的风险之间存在关系。需要进一步的研究来澄清和量化口服避孕药在肝癌中的作用,这是一个相当重要的公共卫生问题。

除了口服避孕药的使用,其他激素因素也被用来解释世界范围内男性对原发性肝癌的易感性增加。同样,雄激素也被认为是原发性肝癌的一个危险因素,但缺乏支持这一影响的数据 [41及其参考文献]。

一些流行病学研究的结果表明,吸烟与原发性肝癌之间存在关联,尤其是在日本。然而,证据并不一致,大多数流行病学研究不能排除HBV或HCV的残留效应。酒精、烟草和口服避孕药的使用对性别的特定影响可能解释了性别比例模式,以及在这些暴露常见的人群中观察到的按年龄分列的发病率稳步上升。

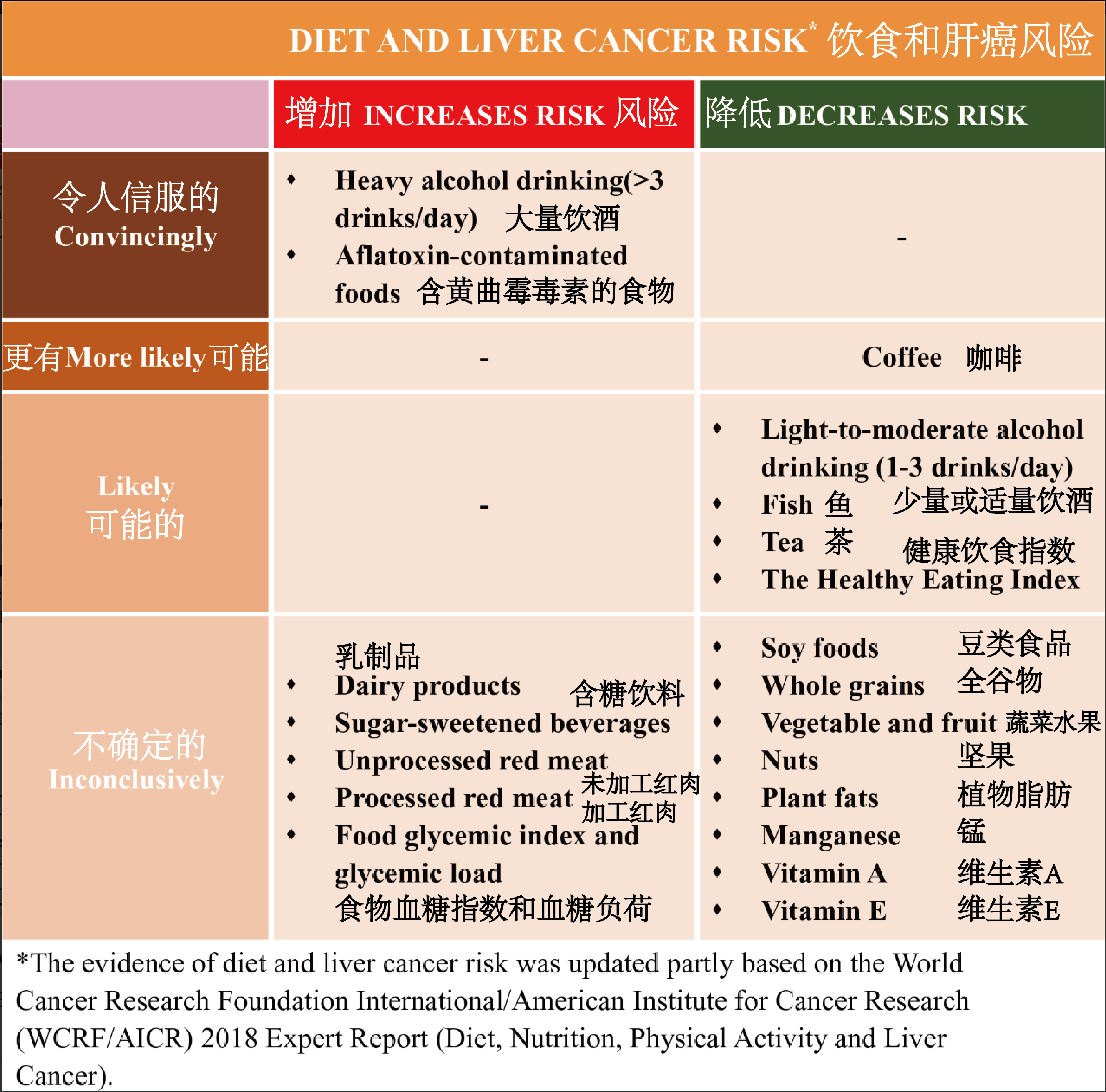

饮食因素对于肝癌的影响是重要的。尽管饮食与肝癌风险之间存在很大的知识差距,但目前的流行病学证据支持饮食在肝癌发展中的重要作用。例如,接触黄曲霉毒素、大量饮酒和可能的乳制品(不包括酸奶)的摄入量增加,而摄入咖啡、鱼和茶、轻度至中度饮酒和几种健康饮食模式(如替代健康饮食指数)可能会降低肝癌风险。未来有必要进行大样本量和精确饮食测量的研究,并需要考虑肝癌亚型之间可能的病因异质性、慢性HBV或HCV感染的影响、高危人群(如肝硬化)以及与宿主肠道微生物群或遗传变异的潜在相互作用等问题。有研究从1966年至2007年6月的数据中发现,与正常体重的人相比,超重的人患肝癌的总相对危险度为1.17,肥胖的人患肝癌的总相对危险度为1.89。即超重与患肝癌的风险增加有关 [43]。

图3.饮食和肝癌风险的证据部分基于WCRF/AICR 2018年专家报告进行了更新 [42]。

其他可能调节HBV或HCV感染对HCC发展的长期影响的因素包括饮食因素、一些化学物质(如砷)、一些遗传性疾病(血色素沉着病、威尔逊氏病等)和营养因素。目前,人们越来越关注原发性肝癌与糖尿病、肥胖和胰岛素抵抗相关综合征的关系。非酒精性脂肪性肝病被认为是原发性肝癌的危险因素。由于这些情况在西方人群中相当普遍,因此进行研究以适当描述所观察到的关联的性质是很重要的。

肝癌的分子生物学致病机制涉及多因素、多步骤的复杂过程,涵盖基因突变、表观遗传学改变、信号通路异常、慢性炎症及代谢紊乱等。

1、关键基因突变

肝癌的基因组不稳定性导致多种驱动基因的突变,主要包括:

TP53突变:约30%的HCC中存在TP53(肿瘤抑制基因)突变,尤其在受黄曲霉毒素暴露的病例中常见(如G:C→T:A突变),导致细胞周期失控和基因组稳定性丧失。

CTNNB1突变:约30-40%的HCC患者存在β-catenin基因(CTNNB1)突变,导致Wnt/β-catenin信号通路持续激活,促进细胞增殖和抗凋亡。

TERT启动子突变:约60%的HCC中发现端粒酶逆转录酶(TERT)启动子突变,导致端粒酶活性升高,细胞获得无限增殖能力。

其他基因:AXIN1、ARID1A、KEAP1/NRF2通路等突变也常见,影响细胞分化、氧化应激反应和表观遗传调控。

2、关键信号通路异常

Wnt/β-catenin通路:异常激活促进细胞增殖、干细胞特性维持及免疫逃逸。

PI3K/AKT/mTOR通路:上调导致细胞存活、代谢重编程(如糖酵解增强)和血管生成。

RAS/MAPK通路:激活促进细胞增殖和转移。

VEGF/PDGFR通路:促血管生成,支持肿瘤生长和微环境重塑。

3、表观遗传学改变

DNA甲基化异常:抑癌基因(如RASSF1A、CDKN2A)启动子高甲基化导致沉默,促癌基因低甲基化激活。

组蛋白修饰:组蛋白乙酰化/甲基化失衡(如EZH2过表达)影响染色质结构和基因表达。

非编码RNA:

miRNA(如miR-21、miR-221)过表达促进增殖,miR-122(肝脏特异性)缺失导致代谢异常。

lncRNA(如HULC、MALAT1)调控细胞周期和转移。

4、肿瘤微环境(TME)与免疫逃逸

免疫抑制细胞:调节性T细胞(Treg)、肿瘤相关巨噬细胞(TAM)分泌IL-10、TGF-β等抑制抗肿瘤免疫。

PD-1/PD-L1轴:肿瘤细胞高表达PD-L1,与T细胞PD-1结合后诱导T细胞耗竭。

细胞外基质(ECM)重塑:肝星状细胞激活导致纤维化,形成促转移微环境。

5、慢性炎症与代谢异常

病毒肝炎(HBV/HCV):HBV通过整合宿主基因组诱导插入突变(如TERT激活),或编码HBx蛋白干扰p53功能。HCV核心蛋白通过ROS生成促进DNA损伤。

非酒精性脂肪性肝病(NAFLD/NASH):脂毒性、胰岛素抵抗和氧化应激驱动炎症-纤维化-癌变轴。

代谢重编程:肿瘤细胞依赖糖酵解(Warburg效应)和谷氨酰胺代谢支持快速增殖。

肝癌的西医治疗主要包括手术治疗、肝脏移植、局部消融治疗、经导管动脉化疗栓塞(TACE)、放射治疗以及系统性药物治疗等多种手段。以下是根据最新研究和临床指南总结的肝癌西医治疗的主要方法:

1. 手术治疗

手术是肝癌的主要治疗方式之一,适用于早期肝癌患者:

肝切除术:通过手术移除肝脏中的肿瘤组织,是早期肝癌的首选治疗方法。

肝移植:适用于部分小肝癌或伴有严重肝硬化的患者,但供体有限且费用较高。

2. 局部消融治疗

适用于直径小于5厘米的小肿瘤,包括:

射频消融(RFA):通过射频能量产生高温杀死癌细胞,创伤较小。

微波消融:利用微波产生的热效应直接破坏肿瘤组织。

3. 经导管动脉化疗栓塞(TACE)

通过导管将化疗药物直接注入供应肿瘤的血管,并使用栓塞剂阻断血流,适用于不能手术切除或等待肝移植的患者。近年来,TACE联合靶向药物或免疫治疗显示出更好的疗效。

4. 放射治疗

利用高能X线或其他粒子束照射杀死肿瘤细胞,适用于某些特定类型的肝癌或作为姑息性治疗手段。

5. 系统性药物治疗

靶向治疗:常用药物包括索拉非尼、仑伐替尼等,通过抑制肿瘤血管生成和信号通路,延缓肿瘤进展。

免疫治疗:常用药物包括PD-1/PD-L1抑制剂(如纳武利尤单抗、卡瑞利珠单抗),联合疗法(如阿替珠单抗联合贝伐珠单抗)已成为晚期肝癌的一线方案。

靶向+免疫联合治疗:如仑伐替尼联合帕博利珠单抗(“可乐组合”)在围手术期治疗中显示出良好的疗效。

6. 新兴治疗手段

CAR-T细胞疗法:如C-CAR031是一种新型GPC3靶向CAR-T细胞疗法,初步研究显示良好的抗肿瘤活性和安全性。

溶瘤病毒疗法:如VG161在难治性肝癌患者中显示出一定的疗效。

7. 综合治疗

对于不可手术切除的中期肝癌患者,靶向药物联合TACE治疗优于单独TACE,是一种更具潜力的治疗策略。

肝癌属于肝积、痕、积聚、鼓胀、黄疸、痞气、癖黄等病症范畴。 中医认为脏腑气血亏虚、脾胃虚弱,或饮食失调,损伤脾胃,或情久郁, 或劳倦内伤,或六淫邪毒人侵,导致热毒内蕴、气滞瘀,甚而肝肾受损; 同时毒、瘀等病理产物又形成致病因素并相互作用,互为因果, 导致机体正气进一步的虚弱,毒结而成肝癌。其病位在肝,与脾、胆、胃、 肾等脏腑密切相关;“瘀、毒、虚”乃肝癌的基本病机;肝癌是一种“因虚致病、 本虚标实”的疾病。

【辨证用方】

肝癌首当辨虚实,其虚以脾虚、肝肾阴虚、气阴两虚为主,实以气滞、血瘀、 热毒为主;次当辨危候,即晚期可见昏迷、吐血、便血、胸腹水等危重症。 其治疗分清虚实,针对变的不同阶段,或攻、或补、或攻补兼施; 常用治则有健脾气、化瘀软坚、清热解毒、补益肝肾等。

1.气滞血瘀证

【主症】右胁下痞块,两胁窜痛或胀痛,痛处不移,拒按神疲乏力、纳呆食少, 便清结不调、舌或暗红,或边有盘,苔薄白或薄黄,脉弦涩。

【治法】疏肝理气,活血化瘀。

【主方】消瘀养肝汤(中西医结合肝病杂志,1996,3)

【组成与用法】丹参30g,白花蛇舌草30g,龟甲30g,鳖甲3g,莪术15g, 三棱15g,川芎15g,当归15g,香附12g,青皮12g,柴胡8g,茯苓25g, 薏苡仁30g,甘草10g。水煎服。

【功能主治】活血消瘀,养肝敛阴。主治肝癌。

【临味报道】配合介人治疗66例,并设单纯介人治疗60网作对照组, 结果在症状改善、肝功能、AFP、CT 检查、3年生存率等方面均优于对照组。

2.肝瘀脾虚证

【主症】胁下痞块,胀痛或刺痛,纳果食少,腹胀,食后尤甚,神疲乏力,大便溏泻, 形体消瘦,舌质紫,或有瘀点瘀斑,苔薄,脉沉细或涩。

【治法】健脾理气,化瘀软坚。

【主方】肝复方(潘敏求经验方)

【组成与用法】党参12g,黄芪20g,白术12g,茯苓15g,香附10g,陈皮10g, 柴胡10g,穿山甲10g,桃仁10g,丹参12g,苏木12g,生牡蛎30g(先煎), 沉香末3g(冲服),全蝎3g,鼠妇6g,蚤休30g。水煎服。

【功能主治】健脾理气,化瘀软坚。主治肝癌。

【加减应用】纳果乏力甚者,加炒麦芽、薏苡仁;便秘者加大黄、厚朴; 痛甚者,加延胡索、川棟子、制乳香、制没药。

3.肝郁脾虚证

【主症】情志抑郁,胁痛腹胀,食少便溏,形体消瘦,乏力,舌质淡胖,苔薄白或白腻,脉弦细。

【治法】疏肝健脾,消肿散结。

【主方】逍遥散加减(《中华肿瘤治疗大成》)

【组成与用法】当归15g,白芍15g,柴胡15g,茯苓15g,白术15g,甘草8g,薄荷10g, 生姜15g,三棱15g,莪术15g,早休50g,白花蛇舌草50g。水煎服。

【功能主治】养血疏肝健脾,消肿散结。主治肝癌。

【加减应用】腹水尿少者,去三棱、我术、茯苓、薄荷生姜,加大腹皮、陈皮、 姜皮、泽泻、茯苓皮;胁痛甚者,加川楝子、延胡索。

4.湿热结毒证

【主症】胁下痞块,身目发黄,两胁胀痛,口苦纳呆,恶心,胸闷腹胀, 大便不爽,小便短赤,舌红或绛,苔黄腻,脉弦滑。

【治法】清热利湿,泻火解毒。

【主方】加减茵陈蒿汤(《中华肿瘤治疗大成》)

【组成与用法】茵陈15g,大黄10g,栀子10g,金钱草30g,虎杖30g,茯苓15g, 泽泻10g,大腹皮10g,厚朴10g,半枝莲15g,蚤休20g。水煎服。

【功能主治】清热利湿,泻火解毒。

【加减应用】大便干结者,加芒硝(冲服)、枳实;腹胀甚者,加木香; 高热者,加生石膏(先煎)、知母。

5.脾虚湿困证

【主症】腹大胀满,如囊襄水,上腹结块,身重纳呆,乏力、大便溏薄或腹泻, 小便短少,肢楚足肿,舌淡胖,甜有齿痕、苔白腻,脉弦或滑或漹。

【治法】健脾益气,利湿消肿。

【主方】加减四君五皮饮(潘敏求经验方)

【组成与用法】党参15g,白术15g,茯苓皮30g,大腹皮15g,陈皮10g,生姜皮5g, 黄芪20g,薏苡仁30g,半枝30g,丹参15g,制整甲(先煎)15g,半边莲30g, 木香10g,甘草5g。水煎服。

【功能主治】健脾益气,利湿消肿。主治肝癌有腹水者。

【加减应用】恶心欲呕者,加法半夏、竹茹;腹泻较甚加炮姜、苍术、炒扁豆; 身目发黄者,加茵陈、金钱草;腹水较甚者,加泽泻、猪苓、车前草(布包)、牵牛子。

6、肝热血瘀证

【主症】上腹肿块坚硬,疼痛拒按,或胸胁掣痛不适,烦口唇干,口苦喜饮,大便干结, 溺黄或短赤,甚则肌肤用错,舌苔白厚,舌质红或暗红,脉弦数或弦滑。

【治法】清肝解毒,化瘀消瘾。

【主方】莲花清肝汤(周岱翰经验方)

【组成与用法】半枝莲30g,蚤休30g,白花蛇舌草30g,娱蚣3条,干蟾皮3g, 柴胡12g,白芍18g,延胡索12g,三七5g,人工牛黄(冲)1g。水煎服。

【功能主治】清肝解毒,化瘀消。主治肝癌。

【加减应用】疼痛甚者,酌加徐长卿、蒲黄、五灵脂;大便干结者,加知母、大黄。

7.肝肾阴虚证

【主症】上腹肿块,胁肋隐隐,纳少消瘦,低热盗注目眩,大便干结,舌红苔光,脉弦细。

【治法】滋养肝肾,化瘀软坚。

【主方】加减一贯煎(《中华肿瘤治疗大成》)

【组成与用法】生地10g,当归10g,枸杞子15g,沙参30g,麦冬10g,川楝子10g, 女贞子30g,赤芍15g,黄芪20g,鳖甲(先煎)12g,全蝎8g,蚤休20g。水煎服。

【功能主治】滋养肝肾,化瘀软坚。主治肝癌。

【加减应用】低热、口干咽燥者,加青蒿、银柴胡、天冬;齿龈出血及鼻衄者, 加白及、白茅根、仙鹤草;呕血、便者,加生大黄、云南白药(冲服)、白及。

8.气阴两虚证

【主症】上腹肿块,胁肋隐隐灼痛,头晕目眩,或视物昏花,口燥咽干, 神疲乏力,纳少,消瘦,低热盗汗,大便泻,舌淡白,苔少或无,脉细数。

【主方】加减滋水清肝饮(《中华肿瘤治疗大成》)

【组成与用法】生地20g,山药30g,山茱萸20g,丹皮10g,茯苓15g,泽泻15g, 炒白芍15g,柴胡10g,栀子10g,川楝子10g,大枣10g,龟甲(先煎)10g, 丹参20g,当归10g,黄芪30g,白术15g,白花蛇舌草30g,蚤休30g。水煎服。

【功能主治】益气养阴,清热解毒。主治肝癌。

肝癌患者的生存期受多种因素影响,包括肿瘤分期、治疗方法、患者身体状况等。以下是根据最新研究和临床数据总结的肝癌生存期相关数据:

1、早期肝癌

生存期:早期肝癌患者的5年生存率可达60%-70%,部分患者甚至可长期存活。

2、中期肝癌

生存期:中期肝癌患者的3年生存率在30%-50%,生存期通常为3-5年。

3、晚期肝癌

生存期:未经治疗的晚期肝癌患者,生存期可能仅有3-6个月。接受系统治疗(如靶向治疗、免疫治疗、介入治疗)的患者,生存期可延长至1-3年。 部分患者通过个体化精准治疗和中西医结合调理,可长期带瘤生存,生存期超过3-5年。

根据文献报道,scHCC局部切除术后5年生存率为98.5%,明显高于直径1.0~2.0 cm 的小肝癌(5年生存率为89.5%)[45]。

1、控制肝炎病毒感染

接种疫苗:对于没有感染过乙肝病毒且没有免疫力的人群,接种乙肝疫苗是预防乙肝病毒感染进而预防肝癌的有效措施。

控制病毒复制:慢性乙肝和丙肝患者应定期检查,根据病情遵医嘱进行规范的抗病毒治疗,以抑制病毒复制,减少肝脏炎症和纤维化,降低肝癌发生风险。

2、避免接触致癌物质

黄曲霉毒素:黄曲霉毒素主要存在于发霉的花生、玉米、大米等食物中,应避免食用发霉变质的食物,保持食物储存环境干燥通风,防止霉菌生长。

化学物质:长期接触如亚硝胺类、氯乙烯等化学物质可能增加肝癌发病风险。在工作中接触这些物质的人群,应严格遵守操作规程,做好防护措施,定期进行职业健康检查。

3、保持健康生活方式

合理饮食:均衡饮食,多吃新鲜蔬菜、水果和富含纤维素的食物,增加维生素和矿物质的摄入。减少高脂肪、高糖、高盐食物的摄入,避免过度饮酒,以减轻肝脏负担。

适量运动:每周进行至少 150 分钟的中等强度有氧运动,如快走、慢跑、游泳等,也可适当进行力量训练,保持健康体重,减少肥胖相关的肝脏疾病风险。

戒烟限酒:吸烟和过量饮酒是肝癌的危险因素,戒烟和避免过量饮酒可以降低肝癌发生的可能性。

4、控制基础疾病

糖尿病:糖尿病患者患肝癌的风险相对较高,应通过饮食控制、运动和药物治疗等方式严格控制血糖,定期检查肝功能和肝脏超声。

肥胖:肥胖可导致非酒精性脂肪性肝病,进而增加肝癌风险。通过合理饮食和运动控制体重,将体重指数(BMI)维持在 18.5-23.9kg/m² 之间。

脂肪肝:对于患有脂肪肝的人群,应积极调整生活方式,控制饮食,增加运动,必要时在医生指导下进行药物治疗,定期监测肝脏功能和肝脏影像学检查。

1、心理护理

给予支持与鼓励:肝癌患者常面临巨大的心理压力,可能出现焦虑、抑郁等情绪。家属和医护人员应多与患者沟通交流,倾听其心声,给予心理支持和安慰,鼓励患者积极面对疾病。

帮助树立信心:向患者介绍肝癌治疗的新进展和成功案例,让患者了解到通过积极治疗有可能取得较好的效果,增强其战胜疾病的信心。

2、饮食护理

营养均衡:根据患者的病情和身体状况,制定合理的饮食计划,保证患者摄入足够的蛋白质、碳水化合物、脂肪、维生素和矿物质,以维持机体正常代谢和营养需求。

易消化食物:选择清淡、易消化的食物,如米粥、面条、蒸蛋等,避免食用油腻、辛辣、刺激性食物,防止加重肝脏负担和引起胃肠道不适。

特殊情况调整:对于有肝性脑病倾向的患者,应限制蛋白质摄入;对于腹水患者,应限制钠盐摄入。

3、日常护理

休息与活动:保证患者有充足的睡眠和休息时间,避免过度劳累。根据患者的身体状况,适当安排活动,如在病房内散步等,以不感到疲劳为宜。

皮肤护理:肝癌患者可能出现黄疸,导致皮肤瘙痒。应保持患者皮肤清洁,避免用手搔抓,防止皮肤破损引起感染。可使用温水擦拭皮肤,必要时遵医嘱使用止痒药物。

病情观察:密切观察患者的生命体征、意识状态、皮肤巩膜黄染情况、腹水情况等,如有异常及时告知医生。

肝癌患者的饮食健康对于改善症状、增强免疫力和提高生活质量具有重要意义。以下是根据最新研究和临床建议总结的肝癌饮食健康指南:

1、营养均衡

肝癌患者身体消耗较大,需保证足够的营养摄入以维持体重。饮食应包含足够的蛋白质、维生素和能量,避免营养不良。

2、高蛋白饮食

蛋白质摄入对维持肝功能和增强免疫力至关重要。推荐摄入优质蛋白质,如瘦肉、鱼类、蛋类、豆类和奶制品。在肝癌晚期或肝功能不佳时,需控制蛋白质摄入量,以免诱发肝性脑病。

3、低脂饮食

高脂肪饮食会加重肝脏负担,导致恶心、呕吐和腹胀。推荐低脂饮食,减少动物脂肪和油炸食品的摄入。

4、富含维生素和矿物质

多吃富含维生素A、C、E和K的食物,如动物肝脏、胡萝卜、菠菜、西兰花、柑橘类水果等。增加富含硒、锌等微量元素的食物,如大蒜、香菇、坚果等。

5、易消化食物

选择柔软、易消化的食物,如小米粥、面条、蒸鱼等,避免坚硬食物引起食管胃底静脉曲张破裂。

6、控制盐分摄入

对于有腹水的患者,需限制钠盐摄入。

1、避免高糖食物

高糖食物可能导致腹胀和消化不良,应尽量避免。

2、禁食油腻和油炸食品

这些食物会加重肝脏负担,影响肝功能。

3、禁食辛辣刺激性食物

辛辣食物可能刺激胃肠道,导致恶心和呕吐。

4、严禁烟酒

酒精会进一步损害肝脏,加重病情。

1、术后饮食

术后患者需避免大补,以免加重肝脏负担。可选择易消化、营养丰富的食物,如鲫鱼汤、乌鸡汤等。

2、晚期患者

晚期患者进食困难,需以扶正为主,可选择人参茶、西洋参等增强免疫力。

食疗方 1

【组成】南瓜55克,虾皮20克,大白菜适量,面粉适量,葱姜、蒜、油各适量。

【制作】面粉加水调成硬度适中的面粉糊;将南瓜、大白菜虾皮、葱、姜、蒜一起剁碎制成馅,入一勺面糊摊成饼状,加一匙面糊摊匀,馅上再摊一层面粉糊,人油锅炸熟即可。

【功效】 适用于饮食不振、浮肿、少尿的癌症病人。

备注:更多食疗方见肿瘤药膳专栏,或点击本页相关文章栏目相应文章链接阅读。